Поиск

🪙 Зачем ВТБ проводит допэмиссию? И интересно ли это для инвесторов?

Основные причины носят стратегический характер и связаны с последствиями санкций 2022 года:

1. Восстановление капитала. Это главная причина. После введения санкций и заморозки части активов ВТБ столкнулся с колоссальными убытками (в 2022 году убыток составил 613 млрд руб.). Санкции также привели к необходимости списать значительную часть активов.

2. Финансирование будущего роста. Восстановленный капитал позволит банку:

- Наращивать кредитование: активнее выдавать кредиты как бизнесу (юридическим лицам), так и населению, особенно в приоритетных отраслях (ипотека, IT, промышленность).

- Увеличивать долю на рынке: использовать временную слабость некоторых иностранных и частных игроков, ушедших с рынка.

- Инвестировать в технологии: развивать цифровые сервисы (ВТБ Онлайн), что критически важно в современной банковской деятельности.

3. Повышение финансовой устойчивости. Увеличение капитала делает банк более устойчивым к любым будущим экономическим потрясениям и кризисам.

Эмиссия проводится в пользу государства (Минфин РФ). Это значит, что новые акции выкупятся за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это предотвращает давление на рыночную цену акций, так как не будет массового предложения новых бумаг на бирже.

Почему это может быть интересно для инвестора?

1. Инвестиция в «очищенный» актив. Покупая акции ВТБ сейчас, вы инвестируете не в банк, несущий бремя прошлых убытков, а в банк, который только что получил мощную подпитку капиталом и имеет четкий план на будущее. Фактически, прошлые проблемы были "закрыты" деньгами государства. 🤯

2. Восстановление дивидендов. Это ключевой момент для многих инвесторов. После допэмиссии и восстановления капитала банк может продолжит выплачивать дивиденды.

3. Рост бизнеса и, как следствие, котировок. С новым капиталом ВТБ может наращивать прибыль более агрессивно. Рост прибыли в перспективе ведет к росту стоимости акций. Инвестор может рассчитывать не только на дивиденды, но и на курсовой рост.

4. Доступ к акциям системообразующего банка. ВТБ — это квазигосударственный банк №2 в стране, "национальный чемпион". Инвестируя в него, вы по сути делаете ставку на восстановление всей российской экономики, так как его судьба тесно с ней связана.

5. Ценовая привлекательность. Акции ВТБ все еще торгуются на исторически низких уровнях (например, с большим дисконтом к балансовой стоимости - P/BV). Допэмиссия может стать катализатором, который заставит рынок переоценить бумагу.

Какие есть риски?

- Разводнение капитала. Хотя эмиссия направляется государству, количество акций в обращении увеличивается. Это ведет к снижению доли каждого текущего акционера и показателя EPS (прибыль на акцию). Однако рынок обычно учитывает это заранее.

- Макроэкономические риски. Экономика России все еще находится под давлением санкций, и это может ограничивать рост прибыли банка.

- Время восстановления дивидендов. Никто не может дать 100% гарантии, что дивиденды будут выплачиваться, хотя банк к этому стремится.

Итог.

Допэмиссия ВТБ — это не экстренная мера по спасению, а стратегический шаг по завершению реабилитации после санкционного шока 2022 года и платформа для будущего роста. В теории конечно....

Это долгосрочная инвестиция. Не ИИР.

Возможная чистая прибыль за 2025 год- 500 млрд. Плюс получат деньги от допки - 80-90 млрд. И от продажи активов ( типа Россгострах), это ещё около 100 млрд.

На самом деле не совсем понятно нужна ли вообще допка, вроде бы денег и так должно хватать. 🤷♂️

Всего акций - 5370 млн, станет 6570 млн после доп эмиссии. Тогда прибыль на акцию может составить 76 рублей и более, при цене акции в 75 р. Див доходность может быть дикая, в районе 25-50%.

Если будет конечно. И всё зависит от того какой процент прибыли пойдёт на дивиденды.

Идея кажется интересной. Но нужно учитывать все риски ВТБ.

Помните как проходило народное IPO?

#допка #втб

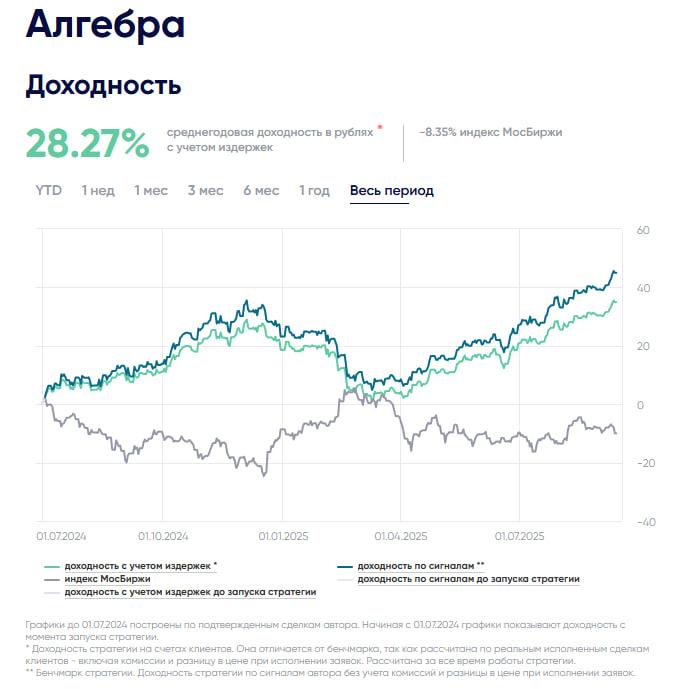

Торговля фьючерсами на ММВБ: на примере стратегии автоследования Алгебра

Стратегия автоследования «Алгебра» демонстрирует устойчивый рост. За последние 12 месяцев её среднегодовая доходность составила 28,3% (чистая доходность после вычета комиссии за управление). Портфель уверенно опережает индекс ММВБ - только за прошедшую неделю прирост достиг 2,5%, чему способствовало ослабление рубля. В структуре портфеля систематически удерживаются позиции в валютных фьючерсах, что обеспечивает его защитный и диверсификационный характер.Стратегия доступна для автоследования на платформе Финтаргет (БКС). В основе стратегии лежит перекладка фьючерсных контрактов, где объём позиций регулируется в зависимости от волатильности базового актива. При росте волатильности объём фьючерсных позиций сокращается, при снижении — увеличивается, что позволяет поддерживать оптимальный баланс риска и доходности по стратегии.

Доходность по инструментам и роль ликвидности

Текущая целевая доходность стратегии 35% годовых, и она рассчитывается исходя из действующего уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Операции с фьючерсами формируют прогнозируемую доходность около 18% годовых.

-По Насдак пронозная годовая доходность послей затрат на роллирование 11% и при весе в портфеле 50% доходность +5,5%

-По фьючерсам на природный газ при доли в портфеле 30% целевая доходность +10%

-По валютным фьючерсам при при доле в портфеле 50% целевая доходность +2,5%

Средства, превышающие объём гарантийного обеспечения, размещаются в LQDT, что позволяет дополнительно извлекать доход, привязанный к процентным ставкам.Такая привязка объясняется особенностями торгового процесса: показатель 35% годовых является целевым ориентиром при ключевой ставке 17%. В случае её снижения ожидается пропорциональное снижение и доходности стратегии, что делает ставку критически важным ориентиром для долгосрочного прогноза.

Стоимость перекладки фьючерсов (ролловера) и её значение по итогам последних 12 мес.

По результатам последних 12 месяцев ролловер по фьючерсам

-на индекс Nasdaq составил около 6% годовых.

-по валютным контрактам в среднем 12% годовых.

Указанные показатели находятся в постоянной динамике, поэтому управляющий стратегией выбирает наиболее благоприятные окна для перекладки позиций, минимизируя издержки. Такой гибкий подход позволяет не только удерживать доходность на целевом уровне, но и адаптироваться к изменениям глобального рынка.

🍎 Фонд, который кормит 🍎

Когда-то я поймал себя на мысли: а зачем я вообще работаю за еду? Звучит смешно, но ведь ежемесячно на питание уходит около 100 тысяч рублей. Получается, часть зарплаты буквально улетает в тарелку. А что, если перевернуть эту игру и сделать так, чтобы деньги сами кормили меня?

🌱 Идея фонда на еду

Именно тогда у меня родилась дерзкая мысль: сформировать отдельный фонд под названием #едаfree. Его задача проста, но практически революционна – заставить накопленный капитал генерировать те самые 100 тысяч ₽ ежемесячно, чтобы расходы на продукты и кафе больше не зависели от зарплаты. На первый взгляд звучит как фантастика. Но стоит прикинуть цифры – и цель оказывается вполне реальной и достижимой при должном упорстве и дисциплине.

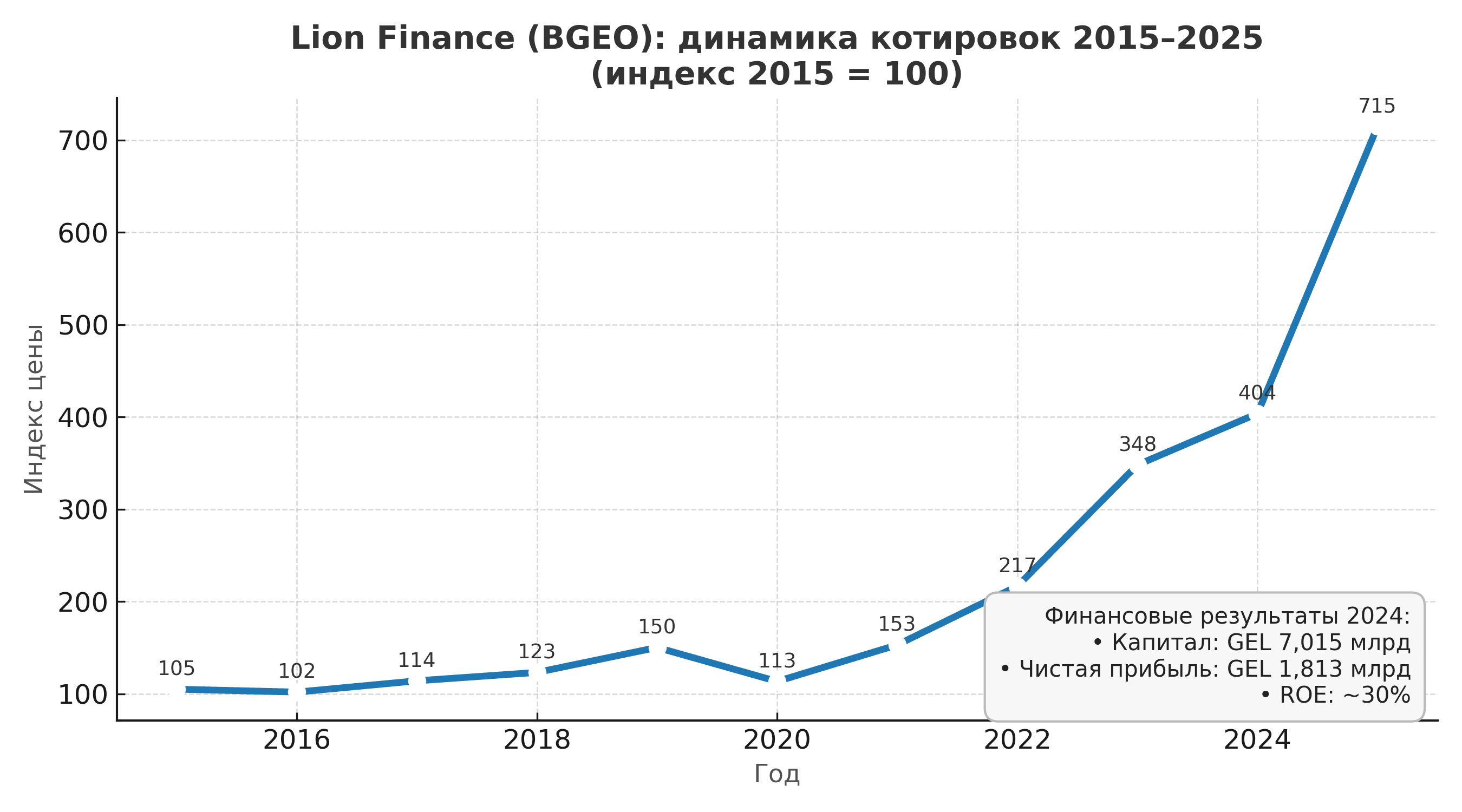

Грузия становится лидером финтеха: как страна построила банк занимающий лидирующие позиции

Статья посвящается Дню сбора урожая в Грузии — Ртвели (отмечается в сентябре). Страна может гордиться не только традициями земледелия, но и тем, что входит в число лидеров по финтеху. Пожелаем ей больше плодов на всех почвах.

#Грузия #финтех #инвестиции #капитал

За короткое время Грузия прошла путь от потребителя технологий к их создателю. Самый заметный пример — Банк Грузии, тикер (BGEO на Лондонской бирже). Банк сумел выстроить полноценную цифровую платформу: все ключевые продукты доступны онлайн, платежи и эквайринг работают как источник данных для анализа, а вокруг сформирована экосистема сервисов для клиентов и бизнеса. В статье мы рассмотрим, какие условия помогли Грузии запустить рост финтеха, и как Банк Грузии стал одной из самых быстрорастущих банковских историй на Лондонской бирже.

Значение для страны и инвесторов

Грузия долгое время воспринималась как страна с ограниченными внутренними ресурсами, где экономика держалась на туризме и денежных переводах. Но за последнее десятилетие ситуация изменилась: появилась новая компетенция — создание собственных финтех‑решений. Это стало драйвером роста и дало возможность выходить за пределы страны. В 2025 году Банк Грузии официально был переименован в Lion Finance Group, подчеркнув амбиции и мультигеографический фокус. Сегодня капитализация группы на Лондонской бирже составляет порядка £3,1 млрд, что делает её одним из заметных игроков FTSE 250. За последние пять лет этот показатель вырос более чем в 2 раза: в 2020 году капитализация была на уровне около £1,4–1,5 млрд, а к 2025 году банк уверенно вошёл в «средний вес» европейских публичных финансовых структур.

Сделка по покупке армянского Ameriabank закрепила результат и превратила Банк Грузии в регионального игрока. По совокупности показателей — прибыльность, рентабельность капитала, темпы цифрового роста и международная экспансия — банк доказал свою конкурентоспособность не только на локальном, но и на международном уровне.

За последние пять лет акции BGEO показали впечатляющий рост, став одними из наиболее динамичных в банковском секторе Лондона. Прибыльность и рост капитализации позволяют сравнивать Грузинский Банк с ведущими игроками Восточной Европы: польскими PKO Bank Polski (капитализация около $24,6 млрд) и mBank, венгерским OTP Bank (около $22,8 млрд).

Несмотря на меньший масштаб по сравнению с этими гигантами, грузинский банк демонстрирует сопоставимую динамику рентабельности капитала и входит в число лидеров региона по уровню цифровизации. В 2024 году журнал Global Finance признал Bank of Georgia World’s Best Digital Bank, а также наградил его титулами Best Consumer Digital Bank globally и в категории Центральной и Восточной Европы (CEE).

По внедрению онлайн‑сервисов и доле клиентов в цифровых каналах Банк Грузии занимает одно из первых мест среди банков Восточной Европы, опережая многих конкурентов. Это подтверждает, что Банк Грузии способен конкурировать за внимание глобальных инвесторов на равных с гораздо более крупными структурами.

Факторы роста капитализации банка и его доли на рынке: цифровизация, человеческий капитал и эффективная судебная система

Дорога к успеху для Банка Грузии не была легкой. В основе роста находится гармоничное сочетание условий: поддержка со стороны государства, наличие человеческого капитала и готовность законодательной и судебной систем защищать интересы международного капитала. Указанные элементы сформировали фундамент, на котором грузинский банк смог выстроить устойчивую модель развития.

Так, Нацбанк Грузии внедрил реформы, упростившие доступ финтех‑компаний к платёжным рельсам, а парламент принял законы о защите прав инвесторов и прозрачности. Судебная практика по коммерческим спорам показала готовность реально защищать интересы иностранных акционеров. Одновременно университеты и корпоративные академии готовили специалистов для цифрового сектора.

Всё это создало уникальную комбинацию условий, где технологии получили пространство для быстрого роста. По данным Всемирного банка (отчёт Doing Business 2020), Грузия вошла в число стран Восточной Европы с самым высоким прогрессом по индикатору «Защита прав миноритарных инвесторов». IFC в обзорах 2022–2023 годов подчёркивал, что реформа платёжной инфраструктуры и развитие цифровых сервисов в банковской системе Грузии создают модель для региона. ЕБРР в ежегодном Transition Report также отмечал положительный эффект реформ в финансовом секторе, включая запуск проектов по цифровизации и поддержку финтех‑стартапов.

Включение Грузии в топ рейтинги по открытости бизнеса и цифровизации показывают: успех Банка Грузии не случайность, а результат системной работы государства и бизнеса. Национальный банк выстроил современную инфраструктуру: ускоренные платежи, элементы open banking и прозрачные правила игры для финтеха. Небольшой, но концентрированный рынок позволил банкам масштабировать инвестиции в технологии и быстро видеть эффект.

Вокруг банков сформировалось активное сообщество специалистов: разработчиков, аналитиков и продакт‑менеджеров. Они внедряют практики цифровизации и делают продукты быстрее и удобнее. Следует отметить, что Лондонский листинг заставил банк соблюдать строгие стандарты, что укрепило доверие инвесторов и снизило дисконт за «страновой риск».

Все эти факторы не остались в теории: они напрямую повлияли на экономику, бизнес и клиентов. Их результаты видны в росте безналичных расчётов, в расширении возможностей для малого и среднего бизнеса и в улучшении качества жизни обычных клиентов.

Что может быть полезно российскому инвестору из опыта Банка Грузии

История Банка Грузии интересна не только для региона, но и для российского инвестора, особенно в нынешних условиях. Опыт Грузии показывает, что даже небольшая экономика способна вырастить банк международного уровня, если совпали несколько факторов: продуманная регуляторная политика, открытость для капитала и ставка на технологии.

Для инвестора это хороший пример того, как сочетание прозрачных правил игры и цифрового фокуса создаёт доверие к банковской системе. Когда транзакции становятся быстрыми и дешёвыми, а защита миноритариев закреплена в законе и подтверждается судебной практикой, рынок получает приток внешних средств. Это не теория — именно так удалось сформировать среду, в которой Bank of Georgia за несколько лет превратился в Lion Finance и вышел на Лондонскую биржу.

Важный урок и в том, что ставка на финтех даёт ощутимый экономический эффект. Использование транзакционных данных для кредитования МСБ и развитие экосистемы цифровых сервисов сделали банк более устойчивым и рентабельным, чем многие более крупные конкуренты в Восточной Европе. Для российского инвестора это сигнал: рост возможен не только за счёт масштаба, но и за счёт скорости внедрения технологий и качества управления.

И, наконец, публичность. Лондонский листинг дисциплинирует менеджмент и задаёт планку прозрачности, которая важна для глобальных инвесторов. Для россиян это напоминание: наличие международного листинга и признание в таких рейтингах, как Global Finance, — это не только про имидж, но и про реальную защиту вложений.

В целом, грузинский кейс — это не просто «история успеха маленькой страны», а показатель того, что грамотное сочетание реформ и технологий способно привлечь внимание капитала даже в условиях жёсткой конкуренции.

Майнинг биткойна: форвардная кривая хэшрейта и стагнация в отрасли в сентябре 2025

К середине сентября 2025 года индустрия биткойн-майнинга столкнулась со значительным снижением маржинальности. Форвардные контракты на хэшрейт (производительность майнинга) указывают на ожидания дальнейшего падения доходности майнеров в ближайшие месяцы. Ниже приведён аналитический обзор ключевых показателей и тенденций, основанный на данных Luxor Hashrate Forward Curve и финансовой ситуации ведущих майнинговых компаний.

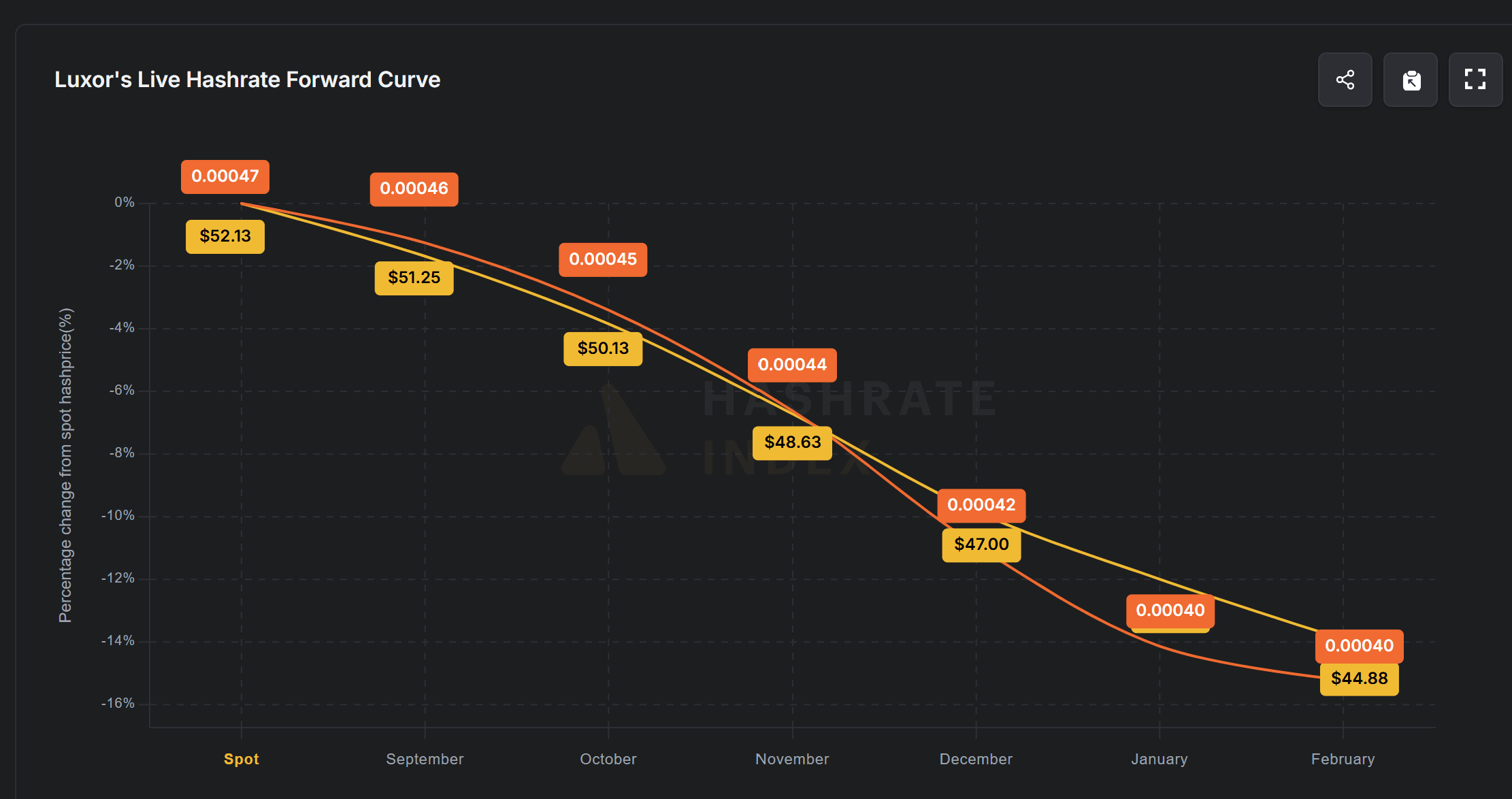

Нисходящая форвардная кривая: доходность будет падать (см график)

Форвардная кривая доходности хэшрейта (Luxor) на сентябрь 2025 – февраль 2026. Чем дальше срок контракта, тем ниже ожидаемая доходность майнинга.

Рынок деривативов на хэшрейт демонстрирует нисходящую (убывающую) форвардную кривую. Контракты с исполнением в последующие месяцы торгуются с заметным дисконтом относительно текущего уровня доходности. Так, сентябрьский спот-хэшпрайс оценивается около ~$52 за PH/с/день, тогда как форвардные сделки на февраль 2026 года заключаются по ~$44–45 (примерно 0,00040 BTC/TH/день). Это означает падение ожидаемой доходности примерно на 14–15% за полгода. Для сравнения, в период с лета до конца 2025 года форвардные цены уже снижаются на ~8–12%.

Иными словами, рынок закладывает дальнейшее ухудшение условий для майнеров: будущие вознаграждения за единицу хэшрейта (hashprice) прогнозируются значительно ниже текущих.

Такое состояние форвардной кривой отражает ожидания, что при прочих равных совокупная доходность майнинга будет снижаться. Причины этого могут включать рост сложности сети и хэшрейта без эквивалентного роста цены биткойна.

Важно, что уже на текущем уровне (~$52/PH/день) доходность находится на грани рентабельности: по данным Luxor, при ~$52 многие майнеры лишь выходят в ноль с учётом операционных затрат и эффективности оборудования

hashrateindex.com. Если форвардные цены ($45 и ниже) реализуются, операционная прибыль майнеров сократится ещё больше.

Снижение маржинальности и заморозка инвестиций

Финансовые показатели майнингового сектора сигнализируют о кризисе прибыльности. Основные тенденции следующие:

-Падение прибыльности. Несмотря на высокие цены биткойна в 2025 году, майнеры не получают прежних сверхприбылей. Доход с единицы мощности сейчас близок к точке безубыточности. Для сравнения, в прошлые бычьи циклы (2017, 2021 гг.) рекордный рост цен приносил майнерам необычно высокие маржи, тогда как в 2025-м даже рост курса BTC сопровождается намного более скромной выручкой.

-Резкий рост суммарного хэшрейта оборачивается тем, что вознаграждение делится на большее количество мощностей, а доходы от комиссий остаются низкими – в результате текущая прибыльность существенно ниже исторических уровней.

-Сокращение операционной маржи. Постоянное удорожание электроэнергии, обслуживание долга и конкуренция за оборудование сжимают маржинальность майнингового бизнеса. Рост сложности сети и необходимость инвестировать в более эффективные ASIC утапливают большую часть выручки в затратах. По отраслевым обзорам, расходы (энергия, зарплаты, инфраструктура) растут настолько, что операционные маржи майнеров оказались под давлением. Это ставит под вопрос устойчивость бизнеса отдельных игроков без внешней поддержки.

-Отсутствие свободного денежного потока. У большинства публичных майнинговых компаний сейчас нет избыточного денежного притока от операционной деятельности. Практически весь заработок уходит на покрытие расходов, обслуживание кредитов и поддержание работы. Например, Marathon Digital Holdings продемонстрировала существенно отрицательный свободный денежный поток (порядка -$282 млн) за последние отчётные периоды, что отражает дефицит ликвидности. Аналогично, многие майнеры вынуждены продавать накопленные биткойны или привлекать финансирование, чтобы покрывать издержки, вместо того чтобы реинвестировать средства в рост.

-Заморозка новых инвестиций. В условиях падающей рентабельности компании откладывают запуск новых проектов и закупку оборудования. Сроки окупаемости современных ASIC-майнеров увеличились. По оценкам рынка, при текущем hashprice окупаемость вложений в топовое оборудование может превышать 2–3 года, что превышает горизонты планирования многих фирм. Учитывая возможное дальнейшее снижение доходности (как следует из форвардных цен), крупные инвестиции сейчас считаются неоправданными – до тех пор, пока экономика майнинга не улучшится.

Ограничения для публичных майнеров (Riot, Marathon, CleanSpark и др.)

Финансовые трудности напрямую влияют на стратегии крупнейших публичных майнинговых компаний, ограничивая их способность наращивать парк оборудования ASIC. Многие из них сокращают планы расширения и фокусируются на выживании в текущих условиях:

Компания Riot Platforms приостановила ранее анонсированные планы расширения. В частности, в январе 2025 года Riot отказалась от реализации второй очереди майнинг-фермы в Техасе (600 МВт мощности), сократив целевой хэшрейт на конец 2025 года с 46,7 EH/s до 38,4 EH/s. Указанное решение фактически снизило капитальные затраты и отражает смену приоритета – от агрессивного роста к сохранению прибыльности на уже введённых мощностях.

Marathon Digital — компания нарастила доходы в 2025 году благодаря росту цены биткойна, однако из-за высокой себестоимости и инвестрасходов её операционный денежный поток остаётся отрицательным. Marathon была вынуждена привлекать дополнительный капитал – в том числе через выпуск конвертируемых облигаций и продажу части добытых BTC – чтобы финансировать деятельность и планы развития. Значительный объём внешнего финансирования указывает на ограниченную способность компании расширять хэшрейт исключительно за счёт реинвестирования добычи.

Некоторые майнеры, такие как CleanSpark, активно увеличивали хэшрейт в первой половине 2025 года, но общерыночная ситуация вынуждает их проявлять осторожность. Дальнейшее расширение парка установок сдерживается требованиями капитала и стремлением избежать избыточных расходов. Публичные майнеры сейчас уделяют больше внимания повышению эффективности существующих операций, оптимизации расходов и поиску дешёвых энергоисточников, нежели закупке новых устройств “на склад”. В совокупности Riot, Marathon, CleanSpark и другие лидеры отрасли в текущих условиях не могут быстро нарастить вычислительные мощности – их ресурсы ограничены, а акционеры требуют финансовой дисциплины вместо гонки вооружений.

Ближайшие перспективы: стагнация роста хэшрейта

Совокупность приведённых факторов указывает на то, что значительного роста суммарного хэшрейта сети в ближайшие месяцы ожидать не следует. По данным на начало сентября 2025 года, вычислительная мощность сети уже прекратила стремительный рост: 7-дневное среднее значение хэшрейта стабилизировалось около ~987 EH/s, без прироста за неделю. Данное событие свидетельствует о том, что ввод новых мощностей практически компенсируется отключением старых или менее эффективных установок.

Майнеры осторожничают, предпочитая не расширять агрессивно свои фермы в условиях сниженной маржинальности.

Если цена биткойна не покажет существенного роста, позволяющего компенсировать рост сложности, то предельные игроки будут вынуждены сворачивать операции, а крупные – оставаться при текущих объемах. Форвардная кривая хэшрейта от Luxor фактически предсказывает стагнацию: снижение доходности означает, что стимулы для наращивания мощностей слабеют.

В ближайшей перспективе индустрия майнинга, по всей видимости, переживает период консолидации и осторожности. Крупные публичные майнеры уже сократили инвестиционные планы, а более мелкие участники могут выйти из игры, если доходность продолжит падение. Таким образом, общий вывод таков: в ближайшие месяцы резкого скачка хэшрейта не ожидается, сеть будет расти (если вообще будет) более медленными темпами, пока экономические условия не изменятся в лучшую сторону.

Пробуждение спящего гиганта: почему ЭсЭфАй готов к росту ⁉️

💭 Рассмотрим ключевые факторы, определяющие его инвестиционную привлекательность...

💰 Финансовая часть (1 п 2025)

📊 Холдинг получил чистую прибыль в размере 5,9 млрд рублей, что значительно меньше прошлогоднего показателя в 15,2 млрд рублей. Основной вклад в финансовую прибыль внесла страховая компания ВСК, обеспечившая почти половину общей прибыли группы благодаря успешным инвестициям. Лизинговая компания Европлан также осталась прибыльной, заработав 1,9 млрд рублей.

🧐 Общая стоимость активов холдинга снизилась на 12%, преимущественно из-за уменьшения объема лизинговых операций Европлана. Несмотря на сокращение активов, капитал холдинга остался стабильным, составив 100 млрд рублей.

👨💼 Заместитель гендиректора SFI отметил, что несмотря на снижение финансовых результатов, дочерние компании успешно приспособились к новым экономическим реалиям, особенно страховые подразделения, продемонстрировавшие рост прибыли. Компания намерена продолжать выплату дивидендов акционерам в рамках своей стратегии увеличения стоимости акций, рассчитывая таким образом повысить инвестиционную привлекательность SFI.

🫰 Оценка

😎 По сравнению с такими холдингами, как Эн+ или АФК «Система», преимущество данного холдинга заключается в качестве активов: головная компания не имеет долгов, а большинство активов обладают высоким качеством.

🗿 Исторически холдинг оценивался рынком со значительной скидкой, особенно после проведения обратного выкупа акций. Поскольку многие активы не были публичными, их рыночная оценка была заниженной, что также наблюдалось в случае с АФК до вывода на рынок ключевых активов холдинга.

✅ Дисконт мог объясняться недостаточной прозрачностью в распределении капитала и закрытым характером управления компанией. Однако ситуация изменилась после того, как Европлан вышел на IPO. Руководство стало более открытым для акционеров, а после переоценки основного актива и погашения казначейских акций холдинг приблизился к своей справедливой стоимости, которая сейчас соответствует совокупной стоимости его активов.

📌 Итог

💪 Холдинг демонстрирует положительные результаты финансовой деятельности и имеет диверсифицированную бизнес-модель с уклоном в сегмент финансов.

⚠️ Где кроется возможный риск? В управленческих расходах. Есть примеры, такие как АФК, где значительная часть дохода уходит на зарплаты и бонусы топ-менеджмента. Если миноритариев продолжат уважать, будут выплачиваться дивиденды, а доходы головной компании не уйдут полностью на премии, то оценка холдинга останется на справедливом уровне, соответствующем суммарной стоимости его активов.

🎯 ИнвестВзгляд: Это крайне интересный актив сейчас. При снижении ключевой ставки рынок отыграет это в финансовых компаниях, основу которого и составляет бизнес. Доля в портфеле небольшая, при возможности будет увеличиваться.

📊 Фундаментальный анализ: ✅ Покупать - головная компания свободна от долговой нагрузки, качество большинства активов высокое, к тому же дочерние компании демонстрируют адаптацию к изменениям экономических условий.

💣 Риски: ☁️ Умеренные - основной риск заключается в управленческих расходах и возможной концентрации доходов на премиях топ-менеджмента.

✅ Привлекательные зоны для покупки: 1215р / 1185р / 1080р

💯 Ответ на поставленный вопрос: Холдинг демонстрирует готовность к дальнейшему росту благодаря ряду значимых факторов: страховая компания ВСК смогла увеличить прибыль благодаря грамотным инвестициям, а лизинговая компания Европлан сохраняет устойчивость даже при сокращении лизинговых операций. Активы головного офиса отличаются высоким качеством и отсутствием задолженностей. Все подготовлено для роста при снижении ключевой ставки.

👍 - спасибо, полезно

👎 - не понравился пост

🤔 А если еще не подписаны на "ИнвестВзгляд", то ждем вас в профиле ❗

$SFIN #SFIN #SFI #ЭсЭфАй #инвестиции #финансы #ВСК #Европлан #лизинг #страхование #дивиденды

👨💼 Профессиональная экспертиза: кто работает с вещами

За каждой вещью, которая проходит через экосистему МГКЛ, стоит большая команда специалистов. Мы понимаем, что доверие клиентов к компании формируется на том, насколько тщательно и профессионально организован процесс: от приёма до продажи. На каждом этапе работают разные сотрудники, а параллельно контроль обеспечивает наша информационная система, фиксирующая движение товаров. Такой многоуровневый подход гарантирует порядок и прозрачность.

— Товароведы в отделениях принимают и осматривают вещи, фиксируют их характеристики.

— Оценщики и эксперты подключаются к сложным случаям, используют глубокие знания и специализацию по группам товаров, чтобы определить справедливую стоимость.

— Маркетологи формируют карточки и размещают товары на площадках, делая их доступными для покупателей.

— Сотрудники контрольно-ревизионного блока контролируют корректность процессов и сохранность товарного портфеля на офлайн-точках, поддерживая внутренние стандарты.

Процессы отлажены таким образом, что работа идёт быстро: вещи не задерживаются, а оперативно поступают в продажу. Именно поэтому у МГКЛ высокая скорость оборачиваемости товаров — это значит, что капитал работает эффективнее, а клиенты получают доступ к вещам без задержек.

Америка и СПГ: как США за десять лет стали лидером мирового газового рынка

Ещё недавно мало кто верил, что США способны бросить вызов России, Катару и Австралии в экспорте СПГ. В начале 2010‑х Америка всерьёз обсуждала проекты импорта газа, опасаясь дефицита собственного ресурса и будучи зависимой от внешних поставок. Тогда казалось, что роль США на мировом газовом рынке будет второстепенной и периферийной. Но всего за одно десятилетие ситуация перевернулась. Сегодня американский газ не просто заполняет европейские терминалы, он формирует новые правила игры на глобальном энергетическом рынке и стал геополитическим инструментом не меньшей значимости, чем доллар или военные альянсы.

В этой статье мы рассматриваем, какие факторы стали основой стремительного роста присутствия США на рынке, как страна, которая ещё 10 лет назад имела нулевую отметку по экспорту СПГ, сумела превратиться в лидера отрасли и диктует свои условия на мировых энергетических торгах. США превратились в символ того, как сочетание ресурсов, технологий, конкуренции и капитализма способно в короткие сроки изменить мировой баланс сил, иронично оставив Россию с её «трубопроводными мечтами» за бортом стремительно меняющегося энергетического порядка.

От первых скромных партий СПГ в 2016 году к «газовой сверхдержаве» на рынке СПГ в 2025 году.

История началась в 2016 году. Именно тогда с терминала Sabine Pass в Луизиане отправился первый танкер со сжиженным газом в Европу. Объёмы были скромными, но важен был сам факт: страна, ещё недавно считавшая себя зависимой от импорта, стала экспортером. Этот момент можно считать точкой отсчёта «американской газовой эры». В ретроспективе он выглядит символичным: США словно перелистнули страницу и открыли новую главу энергетической истории. Тогда мало кто верил, что единичная партия может превратиться в индустрию, которая через несколько лет будет диктовать цены и условия в Европе и Азии. Но именно так и произошло. Символический старт быстро превратился в стратегический разворот — от роли импортёра к роли глобального игрока, чьё присутствие стало определять не только энергетику, но и геополитику. Этот шаг показал, что США способны не просто «войти» в рынок, но и изменить его правила, а заодно — ослабить традиционных игроков, включая Россию, которая ещё долго жила иллюзией, что мир останется зависимым от её трубопроводов.

Дальше события развивались стремительно. Сланцевая революция обеспечила дешёвый и практически неисчерпаемый ресурс. Частный капитал привнёс десятки миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру. Конкуренция между девелоперами — Cheniere, Sempra, Venture Global, NextDecade — ускорила строительство терминалов, снизила риски и стимулировала инновации. За считанные годы в США выросла целая индустрия, в которой каждая компания стремилась доказать свою эффективность.

К 2019 году экспорт достиг 37 млн тонн, а к 2024-му — почти 90 млн тонн. В этот момент Америка окончательно утвердилась в статусе мирового лидера. Прогноз на 2025 год находится вблизи отметки 100 млн тонн, что делает США безоговорочным лидером в этом сегменте энергетического бизнеса.

Европа как якорь спроса на СПГ из США

Ключевым драйвером стала Европа. После кризиса 2022 года европейские страны резко сократили зависимость от российского трубопроводного газа и сделали ставку на СПГ. Это стало «моментом истины» для американских компаний. Из портов Мексиканского залива до Роттердама танкер идёт всего две недели — намного быстрее, чем из Персидского залива. Американская контрактная модель позволяла перенаправлять грузы туда, где цена выше, что идеально совпало с потребностями европейских покупателей.

В 2024 году почти половина европейского импорта СПГ пришлась на США. Для американской индустрии это стало стратегическим закреплением на рынке, а для Европы — гарантия диверсификации и энергобезопасности. Россия в этот момент могла только язвительно напоминать о своих трубопроводах, которые из стратегического актива превратились в символ уязвимости.

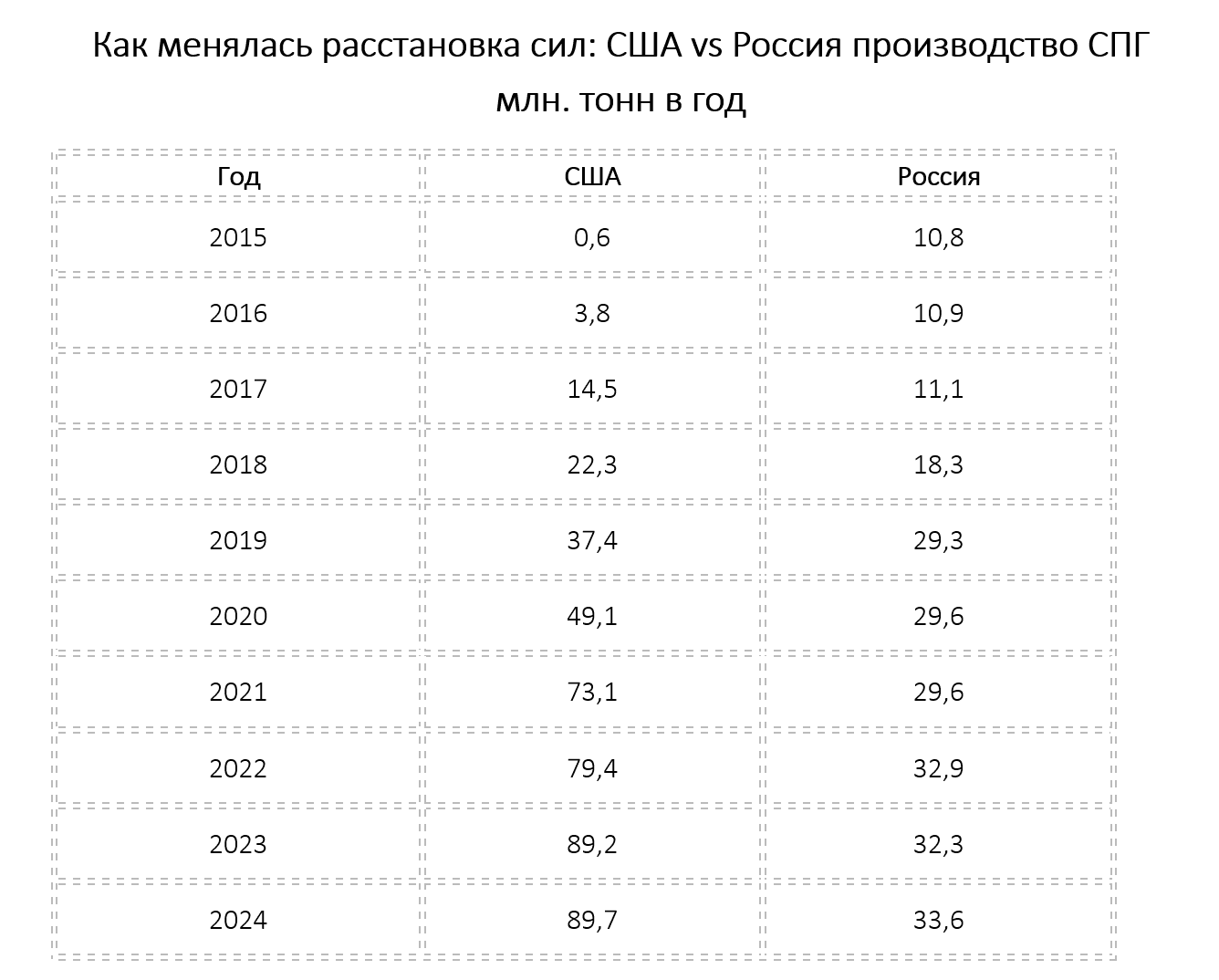

Как менялась расстановка сил: США vs Россия производство СПГ млн. тонн в год см. таблицу

До 2018 года Россия удерживала лидерство за счёт «Сахалина-2» и запуска «Ямала СПГ». Но затем американская кривая производства СПГ пошла резко вверх, а российский экспорт стабилизировался на уровне «30+ млн тонн». С 2021 года США стали безоговорочным лидером. Ирония в том, что у России есть гигантские запасы, но нет той системы, которая превращает ресурс в глобальное преимущество. В итоге США вырвались вперёд, а Москва осталась в роли наблюдателя.

Формула успеха: почему именно США

Прежде чем перейти к деталям, важно отметить — именно ресурсная база стала краеугольным камнем американского успеха. Henry Hub в 2024 году — стоил всего $2,2 за MBtu. Это в разы дешевле цен в Европе и Азии и в несколько раз ниже, чем в пиковые периоды на азиатском рынке СПГ. Дешёвый ресурс стал фундаментом конкурентоспособности, позволил компаниям строить бизнес-модель с долгосрочной устойчивостью и уверенно планировать экспортные программы. Фактически, низкая цена на внутреннем рынке превратилась в главный инструмент завоевания глобальной доли рынка.

Другой аспект — контракты. Здесь американцы сделали то, что оказалось настоящей революцией для рынка. Вместо традиционной привязки к нефти в долгосрочных контрактах они ориентировались на прозрачный и ликвидный индекс Henry Hub. Это позволило покупателям точно понимать формулу цены и минимизировать риски. Второй фактор — свобода назначения (destination flexibility): каждая партия может быть перенаправлена туда, где цена выше, будь то Европа или Азия. Третий элемент — условия FOB (Free On Board), когда ответственность за доставку берёт на себя покупатель. Всё это превратило американский СПГ в гибкий инструмент для трейдеров и энергетических компаний. Именно поэтому в 2022–2024 годах США смогли мгновенно развернуть свои поставки в Европу и занять критическую долю рынка, тогда как конкуренты оставались скованными жёсткими контрактами и бюрократическими ограничениями.

Краеугольным камнем успеха выступили также инфраструктура и частный капитализм. США не только добывают газ, но и умеют быстро доставлять его к морю. Огромные газопроводы из Пермского бассейна и Хейнсвилла, глубокие порты Техаса и Луизианы, расширенный канал Корпус-Кристи.

В отличие от многих стран, где экспортом СПГ управляют государственные монополии, в США доминирует частный сектор. Конкуренция компаний и доступ к капиталу обеспечили скорость, о которой Катар и Австралия могут только мечтать. Venture Global построила Calcasieu Pass за 68 месяцев — мировой рекорд по срокам. Россия на этом фоне выглядит консервативно: один «Ямал СПГ» и много амбиций.

Капиталовложения: деньги, которые построили лидерство

Суммарные инвестиции в американскую индустрию СПГ по оценкам разных источников составляют порядка $170–180 млрд, а с учётом скрытых издержек и инфляции строительства — уже ближе к $200 млрд. По данным EIA и отраслевых отчётов Reuters и S&P Global, именно такие суммы были вложены в терминалы, магистральные газопроводы и порты. Это колоссальный объём капитала, который охватывает не только сами заводы по сжижению, но и комплексную инфраструктуру — от газопроводов до портов. Эта сумма включает:

Терминалы (Sabine Pass, Freeport, Cameron, Corpus Christi, Calcasieu Pass и др.) — около $70 млрд.

Новые стройки 2024–2027 гг. (Plaquemines, Golden Pass, Port Arthur, Rio Grande, Corpus Christi Stage 3) — ещё ~$73 млрд.

Газопроводы и порты — минимум $12–15 млрд.

На деле вложения ещё выше, если учитывать сопутствующую инфраструктуру upstream и логистику. Индустрия СПГ в США — это не только заводы по сжижению, но и тысячи километров газопроводов, инвестиции в энергетические компании и порты мирового класса.

«Один процент идея, девяносто девять процентов исполнение»

Формула успеха США в сегменте СПГ на первый взгляд проста, но за этой кажущейся очевидностью скрывается целый комплекс факторов. Идея превращать дешёвый газ в экспортный продукт возникала в разных странах, но лишь США сумели реализовать её в масштабах, изменивших мировой рынок. Здесь сыграл роль американский капитализм: десятки проектов конкурировали между собой, капитал стремился в самые эффективные из них, решения принимались без долгих согласований и бюрократических проволочек. Ошибся — проиграл, но именно эта жёсткая конкуренция стала источником скорости и инноваций. Выиграл — получил доступ к миллиардным рынкам и возможность формировать новые правила торговли энергией. В этом контексте США доказали, что успех рождается не только из наличия ресурсов, но и из институциональной среды, где риск вознаграждается, а эффективность становится главным критерием развития.

Эта модель — противоположность централизованным монополиям. Она рискованнее, но при этом несравненно результативнее. Именно поэтому США сумели за десятилетие построить целую индустрию, которая сегодня формирует архитектуру глобальной энергетики и задаёт новые стандарты на мировом рынке. Россия же, напротив, предпочла делать ставку на «великую трубу» и долгосрочные трубопроводные маршруты, словно не заметив, что мир ускорился и меняется быстрее, чем прокладываются километры стали под землёй. В итоге американская ставка на конкуренцию и гибкость позволила создать современный экспортный кластер, а российский подход привёл к стагнации и зависимости от узкого круга покупателей. Этот контраст особенно заметен в 2020‑е годы: пока США закрепляют лидерство и расширяют мощность СПГ‑терминалов, Москва всё чаще вынуждена объяснять партнёрам, почему её газ не доходит туда, где он нужен рынку.

Вызовы впереди

Конечно, конкуренты не стоят на месте. Катар уже объявил о расширении добычи и мощностей до 142 млн тонн к 2030 году, и эта программа модернизации делает его главным претендентом на дуэль с США в Азии. Австралия сохраняет сильные позиции на азиатском рынке и будет бороться за китайский и японский сегменты, пытаясь удержать традиционных покупателей. При этом и у США есть риски: инфляция в строительстве, удорожание труда, политические паузы в выдаче разрешений и экологические вызовы могут замедлить темп ввода мощностей. Но в отличие от конкурентов, американская система управления и финансирования позволяет быстрее реагировать на вызовы и компенсировать их за счёт гибкости. Этот момент принципиален: там, где Катар или Австралия зависят от долгосрочных циклов, США опираются на динамику и конкуренцию. В итоге именно способность адаптироваться и удерживать лидерство при внешних рисках делает американскую модель более устойчивой в долгосрочной перспективе.

Но главное преимущество США — система. Здесь есть всё: дешёвый ресурс, гибкая контрактная модель, мощная инфраструктура и капитал, готовый работать. Даже если отдельные проекты сталкиваются с трудностями, вся экосистема остаётся устойчивой.

Как завершается 2025 год на рынке СПГ

В 2025 году США планируют перешагнуть отметку в 100 млн тонн экспорта СПГ. Это станет новым рекордом и окончательно закрепит статус страны как «энергетического якоря» для Европы и ключевого игрока для Азии. Европа, по оценкам, получит более 50% своего импорта СПГ из США, а в Азии американский газ начнёт теснить австралийский. Более того, американские компании ожидают запуск новых мощностей в Техасе и Луизиане, что позволит сохранить темп роста и превысить планку в 110 млн тонн к 2026 году. Таким образом, 2025‑й станет не только годом рекорда, но и точкой закрепления долгосрочного тренда: США окончательно превращаются в центр глобального рынка СПГ, от решений и контрактов которого будут зависеть цены и энергетическая безопасность целых регионов.

Для России же 2025 год станет годом неприятных открытий, американский экспорт превысит российский в три раза. Иронично, что страна с самыми большими запасами газа в мире останется в роли догоняющего и, по всей видимости, уже вряд ли когда‑либо сможет догнать США. Причина проста: отсутствие конкуренции и частного капитала, ставка на трубопроводные проекты прошлого века и медлительность в принятии решений. Всё это делает российский экспорт структурно ограниченным и неспособным конкурировать с гибкой и масштабируемой моделью США.

США стали лидером на рынке СПГ не случайно. Это результат сочетания природных ресурсов, инфраструктуры и институциональной среды, где идея превращается в бизнес благодаря конкуренции и капиталу.

Американская история СПГ — это наглядный пример того, как «1% идея, 99% исполнение» работает в реальной экономике. И этот опыт будет определять мировой энергетический баланс ещё долгие годы. США показали, что лидерство в XXI веке — это не только богатые недра, но и способность быстро превратить их в работающий бизнес-механизм.

🍗 Работаешь за еду?

Представь: ты вкалываешь только чтобы не умереть с голоду. Звучит дико, но многие живут именно так. Ежедневный бег по кругу – дом, работа, магазин. В итоге твоё главное достижение за день: тарелка супа на столе. Это реальность выживания, а не свободы. Ещё древние мудрецы говорили: «Еда должна быть доступна всем, и человек не должен работать за еду». Иначе мы превращаемся в заложников собственного желудка — как раб на галерах или хомяк в колесе, бегущий за кусочком корма.

📈 Новое интервью с CEO GloraX Дмитрием Кашинским для WealthNavigator

Продолжаем рубрику #GloraX_СМИ – коротко и по делу о главных интервью и публикациях о GloraX в федеральных медиа.

Сегодня – о трансформации рынка, стратегии работы в регионах и планируемом IPO компании.

Ключевые тезисы:

✅ Рынок проходит естественную селекцию

Массовые льготные программы и высокая ставка исказили структуру спроса – инвесторы и покупатели без господдержки временно ушли с рынка. Сейчас начинается разворот: снижение ставок активизирует инвестиционный спрос. Побеждают те, кто строит на фундаменте: эффективная экономика, профессиональная команда и инвестиционная дисциплина. На фоне просадки в секторе GloraX завершил первое полугодие 2025 года с ростом продаж на 66%.

✅ Регионы – стратегический драйвер роста

Мы не «пробуем» регионы – мы системно в них инвестируем. GloraX фокусируется на городах с населением от 0,5 до 1,5 млн человек, где спрос стабилен, земля доступна, а проекты комфорт- и бизнес-класса востребованы. Благодаря опыту в ленд-девелопменте, умению формировать стоимость на ранней стадии и работе с КРТ мы создаём устойчивую модель масштабирования с высокой отдачей на капитал.

✅ IPO GloraX: рост, управляемость, масштаб

К IPO мы готовились несколько лет:

– с 2018 года публикуем отчетность по МСФО,

– выстроили корпоративное управление,

– усилили команду и стандарты прозрачности.

Размещать планируем от 10% акций, организаторы – Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк и G.I. Solutions. Средства пойдут на масштабирование, новые площадки и стратегические сделки.

✅ Почему именно сейчас время для IPO?

Девелопмент снова входит в фазу роста: ставки начинают снижаться, а рынок становится более структурированным. В этот момент особенно важны зрелые компании с прозрачной стратегией и профессиональной командой.

Мы рассматриваем начало цикла смягчения денежно-кредитной политики как один из самых благоприятных периодов для девелоперов: растет спрос, снижается долговая нагрузка, ускоряются продажи.

Еще больше деталей – в полном интервью по ссылке: https://wealthnavigator.ru/investiczii/vse-bolee-privlekatelnyj-aktiv/

#GloraX #GloraX_СМИ #инвестиции #недвижимость #финансы #строительство #девелопмент

$RU000A108132 $RU000A10ATR2 $RU000A10B9Q9

Parus Asset Management: Почему инвесторы выбирают коммерческую недвижимость

Завершаем неделю полезным видео:

вышло интервью Генерального директора Алексея Сивякова и Руководителя отдела развития Султана Музаева с Андреем Ваниным, Руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Подробно обсудили насколько выгодно и безопасно вкладываться в ЗПИФы на склады, торговые центры и офисные здания и можно ли с помощью них обогнать ключевую ставку:

🔹 По каким критериям PARUS AM отбираеn объекты в фонды.

🔹 Как модель дает возможность иметь два инвестиционных дохода: рост стоимости пая и стабильные дивиденды от аренды.

🔹 Какой порог входа в паи фондов PARUS AM.

🔹 Реально ли с помощью ЗПИФов на недвижимость обогнать ключевую ставку и защитить капитал.

ссылки на видео:

youtube https://youtu.be/gvUZW5b2Rls

VK https://vkvideo.ru/video-138567971_456239200

#parus #зпиф #недвижимость #инвестиции #видео

🪙Ресурсное проклятие Анголы и Норвегии.

Недавно делал пост на подобную тему, только там была речь про гуано и Перу.

https://t.me/pensioner30/8463

Теперь же хотелось бы разобрать то, как две разные страны смогли ( или нет) разобраться со своим "нефтяным проклятием".

Ресурсное проклятие (или «парадокс изобилия») — это экономический феномен, при котором страны, обладающие значительными природными ресурсами (нефть, газ, алмазы), часто имеют более низкие экономические показатели, худшие институты и более высокий уровень конфликтов, чем страны, бедные ресурсами.

🪙Проявления проклятия в Анголе:

1. Полная зависимость от нефти: Нефть составляет около 90% экспорта, 70% доходов государства и более 50% ВВП Анголы. Это делает экономику крайне уязвимой к колебаниям мировых цен на нефть.

2. Отсутствие диверсификации: Сельское хозяйство и промышленность были заброшены после обретения независимости и в ходе гражданской войны. Даже продукты питания импортируются.

3. Коррупция и клептократия: Доходы от нефти сконцентрированы в руках узкой элиты, тесно связанной с правящей партией. Знаменитая дочь экс-президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, Изабелла душ Сантуш, стала миллиардером, контролируя ключевые активы страны.

4. Неравенство и бедность: Несмотря на огромные доходы от нефти, Ангола остается одной из беднейших стран мира. Большинство населения живет за чертой бедности, не имея доступа к базовой инфраструктуре, чистой воде и качественному образованию.

5. «Голландская болезнь».Приток нефтедолларов привел к укреплению национальной валюты, что сделало неугледородный сектор (сельское хозяйство, производство) неконкурентоспособным и окончательно добило его.

6. Потерянный шанс. Периоды высоких цен на нефть (например, в 2000-х и начале 2010-х) не были использованы для инвестиций в человеческий капитал и диверсификацию экономики. Деньги тратились на текущие расходы и престижные проекты.

🪙Сравнение экономик Анголы и Норвегии.

Несмотря на схожую зависимость от нефти, Норвегия сознательно избежала ресурсного проклятия.

Управление доходами.

Ангола (А) Доходы тратятся через госбюджет, высокая коррупция и распыление средств. Норвегия (Н) Создан Государственный пенсионный фонд (Нефтяной фонд). Доходы от нефти поступают в фонд, а не в бюджет.

Прозрачность.

(А) Крайне низкая. Закрытые сделки, отсутствие общественного контроля.

(Н) Максимальная прозрачность. Все сделки и платежи публикуются. Фонд ежедневно отчитывается о своих инвестициях.

Диверсификация.

(А) Экономика не диверсифицирована. Промышленность и сельское хозяйство разрушены.

(Н) Высокоразвитая диверсифицированная экономика: судостроение, IT, рыболовство, гидроэнергетика, телекоммуникации.

Инвестиции

(А) Инвестиции в физическую инфраструктуру (часто неэффективные) и текущие расходы.

( Н) Инвестиции в будущее, фонд инвестирует в зарубежные активы (акции, облигации, недвижимость). Проценты от инвестиций тратятся на госбюджет (не более 3% в год).

Социальное равенство

(А) Одно из самых высоких уровней неравенства в мире. Элита сверхбогата, народ беден.

(Н) Одна из самых социально ориентированных стран. Низкое неравенство, высокие социальные стандарты.

Правовые институты.

(А) Слабые институты, верховенство права не соблюдается, власть сконцентрирована в одних руках.

(Н)Сильные демократические институты, верховенство права, низкий уровень коррупции.

Реакция на кризисы.

(А) Резкое падение доходов бюджета и ВВП при падении цен на нефть. Экономические кризисы, девальвация.

(Н) Экономика защищена. Падение цен на нефть слабо влияет на бюджет и уровень жизни, так как он финансируется за счет дивидендов фонда, а не прямой продажи нефти.

🪙Вывод

Ключевое различие между Анголой и Норвегией заключается не в нефти, а в институтах.

Норвегии имела развитые, зрелые демократические и правовые институты до начала нефтяного бума. Эти институты (верховенство права, низкая коррупция, прозрачность) позволили создать механизм (Нефтяной фонд) для управления богатством на благо всего общества.

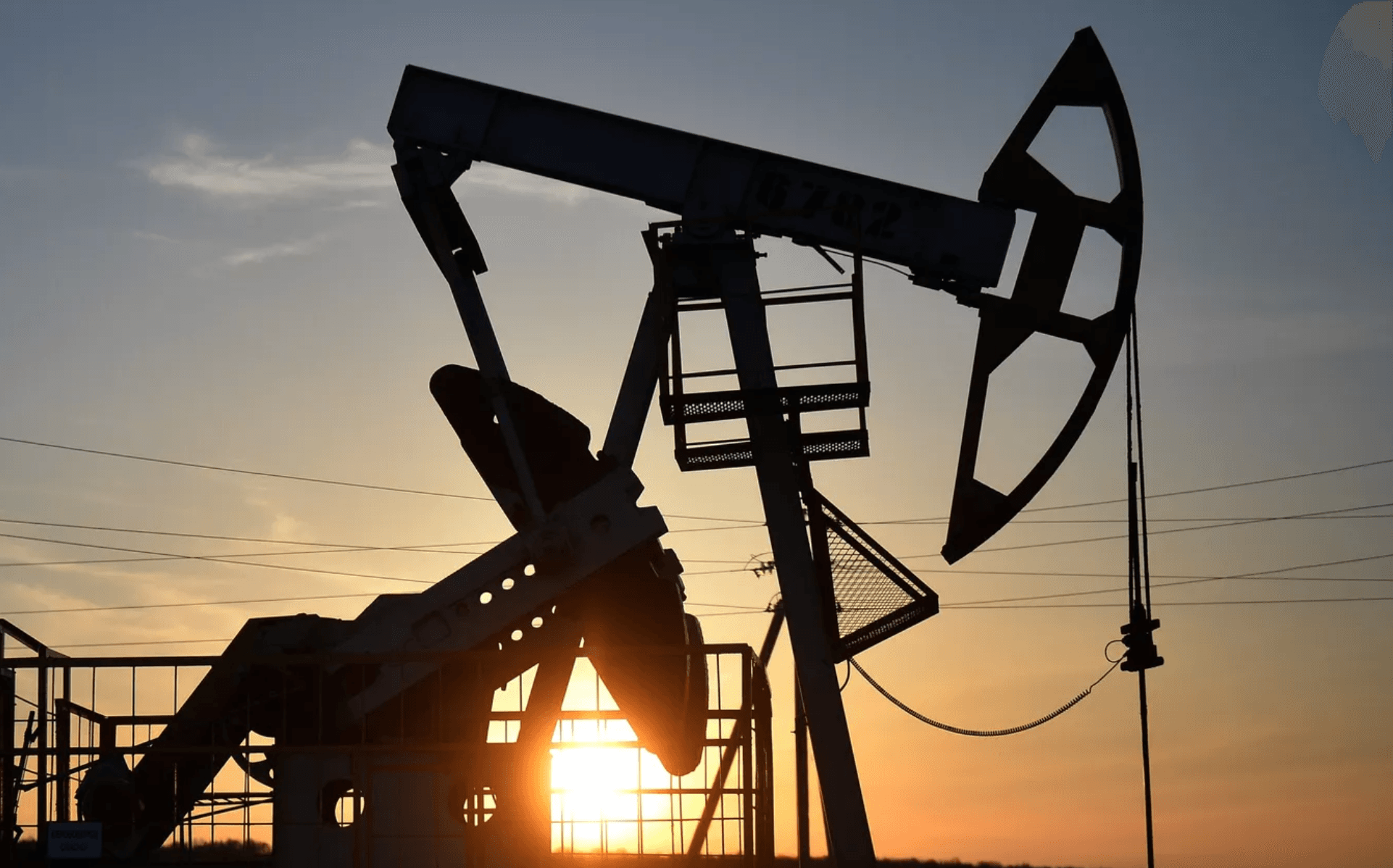

Российские нефтекомпании в затяжном кризисе: что повлекло идеальный шторм для нефтяников в 2025 году

Спад финансовых результатов в первом полугодии 2025 года

Российские нефтяные компании столкнулись с резким ухудшением финансовых показателей по итогам первого полугодия 2025 года. Выручка и прибыль крупнейших игроков сократились двузначными темпами, отражая совокупное влияние падения мировых цен на нефть, санкционных скидок и укрепления рубля.

Ниже приведены ключевые финансовые результаты нескольких ведущих компаний за 1 полугодие 2025 года (с изменением к аналогичному периоду 2024 года):

«Роснефть»: Выручка снизилась на 17,6%, до 4,263 трлн руб., EBITDA – до 1,054 трлн руб. Чистая прибыль упала на 68% – до 245 млрд руб. Руководство отмечает негативное влияние высоких ставок ЦБ РФ и разовых списаний

«Лукойл»: Чистая прибыль сократилась вдвое – до 287,0 млрд руб. против 591,5 млрд руб. годом ранее. Выручка упала почти на 17%, до 3,6 трлн руб. Операционная прибыль и EBITDA снизились примерно на 50% и 38% соответственно.

«Газпром нефть»: Прибыль по МСФО составила 150,5 млрд руб., что на 54,2% ниже уровня прошлого года. Выручка уменьшилась на 12,1% (до 1,775 трлн руб.), EBITDA – на 27,6% (до 510 млрд руб.). Дивиденды за полугодие снижены втрое (17,3 руб. на акцию против 51,96 руб. годом ранее) ввиду падения прибыли.

«Татнефть»: Чистая прибыль упала на 64,2%, до 54,21 млрд руб. (против 151,5 млрд руб. годом ранее). Выручка снизилась на ~5,7%, а операционная прибыль сократилась почти вдвое.

«РуссНефть»: Прибыль уменьшилась более чем втрое – до ~11,8 млрд руб. по МСФО за полугодие.

«Сургутнефтегаз»: из-за курсовой разницы компания показала чистый убыток 452,7 млрд руб. по РСБУ (годом ранее – прибыль ~139,9 млрд руб.). Укрепление рубля привело к обесценению огромных валютных запасов компании, что и обусловило рекордный убыток.

Совокупность этих показателей отражает кризисные явления в отрасли. Судя по всему, всё самое плохое, что могло произойти с нефтедобытчиками, произошло – падение цен на нефть, скидки на российскую нефть, укрепление нацвалюты, рост издержек и налогов образовали своего рода идеальный шторм для нефтяников в 2025 году.

Все издержки выросли, а рублевая цена нефти на уровне 2015–2016 годов

Одним из индикаторов кризиса является снижение рублевой выручки за баррель нефти до уровней середины 2010-х годов. Если пересчитать цену нефти в рублях, учитывая нынешний курс, картина для компаний выглядит тревожно. Например, при цене Urals около $55 за баррель и курсе ~80 ₽/$, нефтяники получают порядка 4 400 ₽ за баррель. Это сопоставимо с показателями 2015–2016 годов: тогда при нефти ~$50 и курсе ~60 ₽ за $ доход составлял около 3 000 ₽ за баррель. Казалось бы, номинально текущая рублевая цена выше, однако за прошедшие 10 лет рубль обесценился почти вдвое из-за инфляции.

С учётом накопленной инфляции, 3 200 ₽ 2015 года эквивалентны примерно 6 300 ₽ в ценах 2025 года. Таким образом, фактическая (реальная) рублёвая выручка нефтяников сейчас даже ниже, чем в пик предыдущего нефтяного кризиса.

Аналитики РБК в 2015 году отмечали, что рублёвая цена нефти заложена в бюджете примерно на уровне 3 165 ₽ за баррель, и падение её ниже грозит стимулированием девальвации со стороны властей. Сегодня этот ориентир уже пройден в реальном выражении. Каждый проданный баррель приносит нефтекомпаниям примерно столько же рублей, сколько 10 лет назад, хотя расходы за это время значительно возросли.

Для примера, средняя цена Urals во втором квартале 2025 г. опускалась до ~$55, курс рубля тогда колебался около 80–85 ₽/$. Это даёт ~4 500 ₽/барр. Для сравнения, во втором квартале 2016 г. Urals стоила ~$45 при курсе ~65 ₽/$ – около 2 925 ₽/барр. За 2016–2025 гг. потребительские цены в РФ выросли более чем в 1,5 раза, поэтому 2 900 ₽ 2016 г. ≈ 5 000–5 500 ₽ в ценах 2025 г. Получается,

нынешняя рублёвая выручка с барреля нефти даже меньше в реальном выражении, чем в 2016 году, когда нефтяники переживали прошлый обвальный спад цен.

см. динамику цен нефти в рублях с 2015 по 2025 гг. в таблице

Укрепление рубля, высокие издержки процентные ставки давят на денежный поток компаний

Укрепление рубля стало серьезным стресс-фактором для отрасли. Национальная валюта заметно усилилась в первой половине 2025 года (на ~21% к доллару с начала января по август) благодаря высоким ставкам ЦБ, экспортным ограничением капитала и прочим мерам. Для нефтяных экспортёров это обернулось снижением рублёвых доходов при тех же затратах в рублях. Крепкий рубль сокращает выручку в нацвалюте, из которой компании финансируют операционные расходы, налоги и инвестиции. Как подчеркнула «Роснефть», укрепление рубля наряду с удешевлением нефти стало одной из причин падения её финансовых показателей в первом полугодии. Аналогичные тренды отмечались и в других компаниях.

Одновременно сократился экспортный приток валюты из-за санкций. Россия вынуждена продавать нефть с дисконтом относительно Brent, что вкупе с укреплением рубля и ценовым потолком G7 привело к тому, что скидки на российскую нефть расширились. Игорь Сечин (глава «Роснефти») отмечал, что ужесточение санкций ЕС и США увеличило дисконт Urals, усилив давление на выручку.

Кроме того, внутренние тарифы и расходы росли быстрее, чем падали доходы: тарифы естественных монополий (Транснефть, РЖД и др.) были проиндексированы на 10–14%, обгоняя инфляцию, что дополнительно давит на издержки нефтяников. Таким образом, финансовый результат сжимается с двух сторон – выручка падает, а часть расходов (транспорт, логистика, проценты по кредитам) растёт.

Высокие внутренние процентные ставки – ещё один фактор, ухудшающий денежный поток.

Ключевая ставка ЦБ РФ долгое время держалась на двузначном уровне (в 2023 г. достигала 12–13%), что удорожает обслуживание долга. По словам Сечина, «запретительно высокая» ставка повышает расходы на проценты, сокращает прибыль и подрывает инвестиционный потенциал компаний.

Рост фискальной нагрузки ухудшил операционные показатели компаний отрасли

Рост фискальной нагрузки также усугубил ситуацию. В 2022–2023 годах правительство РФ приняло ряд мер, повышающих налоги для нефтегазового сектора. В частности, с 2023 года введены временные повышенные ставки НДПИ и экспортных пошлин, призванные дополнительно изъять доходы отрасли в бюджет на фоне его дефицита. Соответствующий закон, подписанный Президентом, предусматривает увеличение налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании в 2023–2025 гг. – за счёт повышения НДПИ на нефть бюджет получит дополнительно 629 млрд руб.

По оценкам Минфина, совокупно налоговые изъятия у отрасли (нефть+газ) в эти три года увеличатся на несколько триллионов рублей. Примеры таких изъятий: повышение налога на прибыль до 34% для экспортеров СПГ (2023–2025) и дополнительный сбор с «Газпрома» по 50 млрд руб. в месяц.

Для нефтяников же ключевое – это изменение расчёта НДПИ и демпфера. В итоге нефтяные компании отдают в бюджет до 75–80% прибыли в виде налогов и пошлин. Фактически, при умеренных ценах и крепком рубле, чистая маржа нефтедобычи стала минимальной. Эксперты указывают, что за последнее десятилетие нефтяники перечислили в бюджет около 67 трлн руб., а доля изымаемой прибыли выросла до ~76%. Любое усиление налогового бремени сразу отражается на финансовых результатах компаний и их возможностях инвестировать в рост.

Правда, рост налогов несколько компенсировался сокращением нефтяных субсидий на внутреннем рынке: из-за удешевления нефти уменьшились выплаты по демпферу топливным компаниям. Однако в целом фискальная нагрузка на отрасль сегодня максимальна за десятилетие. Высокие налоги на фоне низкой рублёвой цены нефти привели к тому, что чистые прибыли обвалились даже сильнее, чем выручка, – как мы видим по отчетам всех компаний. В итоге отрасль встала перед выбором: либо сокращать инвестиции, либо наращивать долги для их финансирования (что затруднено высокой ставкой и санкционными ограничениями).

Чем отвечает нефтяники на текущий кризис: снижение издержек и новые технологии

Одним из способов смягчить кризисную ситуацию компании видят жёсткую оптимизацию операционных расходов. В условиях, когда доходы просели, нефтяники стремятся максимально снизить себестоимость добычи. Все крупные игроки объявили о программах экономии: пересматриваются контракты с подрядчиками, сокращаются неэффективные затратные проекты, внедряется режим строгой бережливости.

Например, «Роснефть» заявила о системной работе по сокращению операционных затрат до минимального уровня – несмотря на рост тарифов естественных монополий. Аналогичные меры предпринимают и другие компании, фокусируясь на повышении рентабельности каждого барреля.

Особую ставку нефтекомпании делают на внедрение современных технологий для повышения эффективности. Цифровизация, автоматизация и использование искусственного интеллекта (ИИ) помогают снижать издержки, оптимизировать процессы и принимать более взвешенные решения. В последние годы нефтяной сектор РФ активно инвестирует в цифровые решения – от интеллектуального бурения до предиктивной аналитики в геологоразведке.

Например, «Роснефть» разработала и внедрила систему ИИ «РН-Нейросети» для оптимизации разработки месторождений. Это ПО подбирает оптимальные варианты бурения новых скважин и методов увеличения нефтеотдачи, учитывая геологические данные. В результате внедрения система позволяет увеличить добычу и одновременно снизить операционные затраты; по оценке компании, прибыль от разработки месторождения может вырасти до 30%. Фактически нейросеть быстро перебирает тысячи вариантов сценариев и находит наиболее экономически выгодный, что снижает затраты на бурение и повышает нефтеотдачу. Цифровые решения такого рода ускоряют процессы, исключают ошибки (человеческий фактор) и позволяют экономить миллиарды рублей.

Другой пример – системы предиктивного обслуживания оборудования на базе машинного обучения. «Газпром нефть» и другие компании используют аналитику больших данных, чтобы прогнозировать поломки насосов, компрессоров и предотвратить аварийные простои. Это сокращает непроизводительные потери и ремонтные расходы. Также нефтяники внедряют технологии дистанционного мониторинга месторождений, беспилотники для обследования трубопроводов, роботизацию рутинных операций на промыслах. Все эти новшества позволяют при меньших затратах поддерживать высокий уровень добычи и безопасности.

Отдельно стоит отметить усилия по повышению эффективности капитальных вложений. В условиях ограниченного капитала компании более тщательно отбирают инвестпроекты, рассчитывают их отдачу. Шире применяются проекты внедрения (pilot projects), когда новая технология или методика апробируется на небольшом участке, прежде чем тиражироваться – это снижает риск потратить деньги впустую. Компании обмениваются лучшими практиками, совместно инвестируют в технологические кластеры. Например, государство и бизнес развивают полигон Баженовского проекта (разработка трудноизвлекаемых запасов в свите Баженовской свиты) с привлечением цифровых решений, что в перспективе должно снизить себестоимость добычи на этих сложных запасах.

Таким образом, оптимизация операционных и капитальных затрат стала ключевой стратегией нефтяников в кризис. Использование новых технологий, включая ИИ, даёт ощутимый эффект, повышая контроль за расходами и отдачу от инвестиций. Хотя за один год радикально изменить структуру затрат невозможно, постепенно цифровая трансформация помогает отрасли выстоять под прессом неблагоприятной конъюнктуры.

Расчёт на ослабление рубля как источник долгосрочной стабильности и восстановления инвестиционной активности в отрасли

В среднесрочной перспективе нефтяная отрасль рассчитывает на более слабый рубль, который мог бы вернуть ей приемлемый уровень рублёвой выручки. Считается, что текущий курс (~80 ₽/$) избыточно крепок для экономики, ориентированной на экспорт сырья. Экспортеры заинтересованы в девальвации рубля, поскольку это прямо увеличивает их доходы в национальной валюте. По оценкам аналитиков, бюджету и нефтекомпаниям комфортен курс порядка 100 ₽ за доллар. Такой уровень был бы ближе к равновесному с учётом инфляции последних лет и позволил бы компенсировать часть выпадающих доходов.

Эксперты инвестиционных компаний отмечают, что район ₽100/$ является балансом интересов: при таком курсе экспортеры получают больше рублей за валютную выручку, бюджет выигрывает от дополнительных нефтегазовых доходов, а импортеры и население ещё не испытывают критического давления цен.

В начале 2025 года курс уже подходил к этой отметке (достигал 97–98 руб./$), и многие прогнозы на конец года предполагают возврат в диапазон 95–105 руб. за доллар. Собственно, чтобы вернуть рублёвую цену нефти к приемлемому уровню, властям может потребоваться допустить ослабление рубля. В 2015 году в схожей ситуации рынок наблюдал подобные действия: когда рублёвая цена нефти падала ниже ~3 200 ₽, курс нацвалюты корректировался.

Сейчас, по сравнению с 2022–2023 годами, у правительства меньше стимулов искусственно поддерживать крепкий рубль. Напротив, растущий дефицит бюджета толкает Минфин к валютным интервенциям с обратным знаком – покупать валюту для пополнения резервов (в рамках бюджетного правила), что ослабляет рубль. Кроме того, в августе 2023 г. Банк России возобновил продажи юаней из ФНБ, но объём этих интервенций невелик и не смог развернуть тренд на укрепление рубля.

В отрасли ожидают, что к концу 2025 г. рубль все же девальвирует ближе к фундаментально обоснованному уровню. Если, скажем, средняя цена нефти Urals будет $60, а инфляция за 2015–2025 гг. суммарно около 100%, то эквивалент курса, компенсирующий инфляцию, составит порядка 105 ₽/$ (чтобы рублёвая цена барреля вернулась к уровню 2015 г. в реальном выражении). Многие нефтяные топ-менеджеры негласно называют «комфортным» курс 90–100 руб. за доллар для планирования бюджета компаний. Такое ослабление позволило бы увеличить рублёвые доходы экспортёров на 10–25% относительно текущих, что могло бы частично восстановить их платежеспособность.

Конечно, точные сроки и масштабы возможной девальвации непредсказуемы и зависят от множества факторов – от конъюнктуры нефтяного рынка до санкций и монетарной политики ЦБ. Однако консенсус экспертов склоняется к тому, что курс 80 ₽ не удержится длительно. Уже осенью 2025 г. влияние сезонных факторов (увеличение импорта, выплата дивидендов иностранцам, возможное снижение ставки ЦБ) может ослабить рубль. Для нефтянки это был бы желанный тренд: каждые лишние 10 ₽ в курсе дают порядка +600 млрд руб. годовых доходов отрасли (при экспорте ~200 млн т нефти). Именно поэтому компании спокойно смотрят на перспективу более дешёвого рубля – это естественный механизм балансировки экономики.

#нефть #кризис #инвестиции #капитал #urals #акции

Важность стратегии

Как мы с вами можем инвестировать (или инвертировать) сейчас, когда геополитика вносит дополнительный хаос в без того трудноуправляемый процесс кризиса глобальной экономики?

В любой точке кризиса мы определим те стратегии, которые являются "смертельными". И оставим только те, которые позволят пережить этот шторм. Не слиться. А а возможно, и увеличить капитал.

Я жестко стою на пути долгосрочного инвестора, ничто меня с него не свернет. Но помню совет Голдмана Сакса: 90% времени мы соблюдаем самую строгую дисциплину. Но есть моменты в жизни инвестора, когда ты обязан рисковать! Кризис – как раз такой момент. Это период, когда даже человек без крупного стартового капитала может относительно быстро заработать свой первый миллион.

Конечно, мы не забываем о правилах. Скажем, вы можете выделить 50 тысяч для торговли. Вас такая сумма не напрягает. Изучаете матчасть и заходите в рынок на эти 50 тысяч.

Обычно в кризис бывают такие сильные движения, что их проще увидеть и торговать. Если все сделаете правильно + повезет – сделаете 500 тысяч или миллион. Эти деньги станут основой для вашего следующего шага как инвестора. Если вы начинаете с большей суммы и ее потеря для вас ощутима – то тогда, однозначно, ищите наставника, минимизируйте риски.

Это тоже стратегия инверсии. В сложные моменты обычные люди боятся, советуют друг другу держать наличку, деньги “под матрацем”. Говорят, не лезьте на большую волну! И тому подобное.

А я говорю – учитесь у профессионалов соблюдать риски, читайте книги и рискуйте небольшой суммой. Сделайте начальный капитал – и вот тогда строго инвестируйте, чтобы получить действительно ощутимый доход.

Алексей Примак

https://t.me/ifitpro

#риск