Новости мирового страхования: самый дорогой страховой бренд в мире и мега сделка

На прошлой неделе мировой страховой рынок впечатлили две новости. Решили ими поделиться с вами.

Во-первых, китайская Ping An Insurance официально является самым дорогим брендом среди страховых компаний мира, причём, уже девятый год подряд, сообщается в ежегодном исследовании консалтинговой компании Brand Finance.

Хотя стоимость бренда за год практически не изменилась ($33,6 млрд), компания осталась лидером. Зато стоимость бренда германского страховщика Allianz увеличилась на 9% (до $26,75 млрд), что позволило ему несколько сократить отставание.

Третье место занимает французская AXA ($19,83 млрд, рост на 20%), которая вытеснила China Life Insurance ($18,32 млрд, повышение на 5%) на четвертую строчку. Пятерку лидеров замыкает итальянская Generali ($16,98 млрд, увеличение на 47%).

В топ-10 входят четыре американских бренда: Allstate Corp - $15,95 млрд, GEICO - $15 млрд, MetLife Inc. - $14,59 млрд и Progressive Corp. - $14,24 млрд. Между ними на восьмом месте находится китайская PICC ($15 млрд).

Общая стоимость топ-100 страховых брендов за минувший год выросла на 9%. При этом американские бренды подорожали на 12%, в результате на их долю теперь приходится четверть общей стоимости.

Вторая новость касается M&A. Allianz ведет переговоры о покупке конкурирующей Viridium за 3 млрд евро. На текущий момент под управлением Allianz €2,2 трлн активов, в группе работают 157 тыс. человека. Viridium – один из пяти крупнейших страховщиков жизни в Германии с долей рынка в 5%. У Viridium €67 млрд под управлением и 900 сотрудников.

#RENI

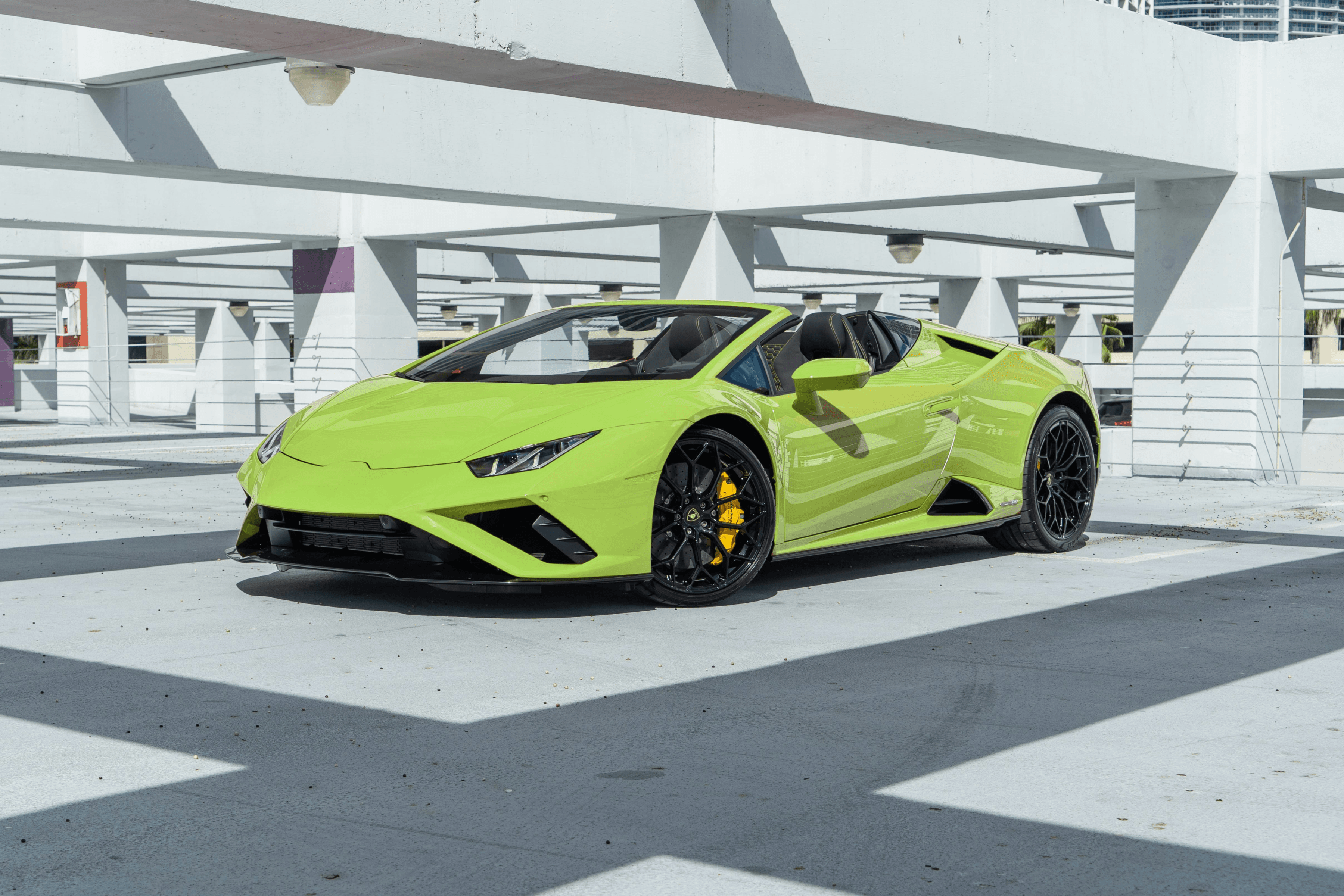

В России иномарки премиум-класса могут подорожать в 1,5 раза

Увеличение утильсбора, анонсированное Минпромторгом с 1 ноября 2025 года, приведет к дефициту автомобилей в премиальном сегменте и глубокой трансформации авторынка. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" дилеры и частные продавцы. Заменить BMW, Audi, Volvo, Lexus и прочие популярные модели фактически нечем.

"Помимо роста цен в премиум-сегменте до 50%, вероятно увеличение стоимости машин и среднего класса - до 30%. Причем это касается как новых, так и подержанных авто", - рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов. По его мнению, хотя машины среднего класса с моторами мощностью ниже 160 л.с. не подпадают под действие больших ставок утильсбора, общая трансформация рынка скажется и на них. Эксперт не исключает, что цены на отечественный автопром тоже вырастут, но не столь резко.

"В среднем ожидаем рост в диапазоне 5-15% в ближайшие 12-24 месяца. Всё будет зависеть от степени локализации, субсидий и госпрограмм", - отметил Иванов. При этом в сегментах локализованных машин может наблюдаться больший рост из-за высокого спроса и ограничений поставок импортных комплектующих.

Уже сейчас, в преддверии увеличения ставок утильсбора, к завезенным премиальным иномаркам отмечается повышенный интерес. По данным "Авилон", на 15%, а по информации от "Интерлизинга" - в пределах 10%. Люди пытаются успеть приобрести автомобили.

Со вторичного рынка могут исчезнуть популярные премиальные и полноразмерные автомобили с мощными моторами, импортируемые в основном из Южной Кореи. Это BMW X3 и X5, Audi Q7, весь модельный ряд Volvo, а также корейские кроссоверы Hyundai Santa Fe, Palisade, KIA Sorento, Sportage и другие. Новые ставки утильсбора сделают ввоз и продажу этих авто экономически нецелесообразными, считает она.

Только 42% россиян радуются успехам коллег в инвестициях

Еще 39% отмечают, что их мотивирует то, что их коллеги зарабатывают на том, что покупают и продают акции, 14% не поверят «успешным» коллегам без подтверждения дохода, а 5% испытывают настоящую зависть, когда узнают об их достижениях. При этом женщины в полтора раза чаще мужчин склонны радоваться финансовым успехам своих коллег (54% против 36%), к таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группа Ренессанс страхование. Опрос проведен методом онлайн-анкетирования респондентов среди 1257 российских соискателей.

Только у четверти опрошенных сотрудников российских офисов коллеги хвастаются прибылью от инвестирования. Чаще всего россияне слышат о том, что их сотрудники зарабатывают от 11 до 50 тысяч рублей (16%) и от 51 до 100 тысяч рублей (16%). Реже респонденты слышат истории успеха о заработках от 101 до 400 тысяч рублей (14%), суммах свыше 400 тысяч рублей (13%) и до 10 тысяч рублей (11%).

Половина опрошенных (54%) хотя бы раз сталкивались с историями коллег или обсуждениями финансов и инвестиций в коллективе. Каждый четвертый (29%) заявляет, что рассказы сослуживцев про успехи в инвестициях встречаются довольно редко, еще 20% отмечают, что такие обсуждения возникают периодически, а у 5% коллеги часто обсуждают финансы и инвестирование.

Среди респондентов, которые занимаются инвестированием, больше половины опрошенных (57%) совершают сделки (покупки/продажи ценных бумаг) или просматривают финансовые новости только в свободное от работы время. Реже всего во внерабочие часы занимаются инвестиционной деятельностью представители сфер информационных технологий (40%), продаж (48%) и представители сферы строительства и недвижимости (54%).

Почти каждый пятый опрошенный (18%) среди занимающихся инвестициями тратит на просмотр инвестиционных новостей/блогов и иных материалов от 30 минут до часа в день, еще 74% – не более получаса.

Российских водителей без ОСАГО начнут вычислять автоматически

В России 1 ноября 2025 года автомобилистов, не имеющих полис ОСАГО, будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер. Причем, контроль начнется с больших городов и федеральных трасс, рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Пока проверка будет носить тестовый характер, но в 2026 году автовладельцам без ОСАГО будут выписывать штрафы.

Страховое сообщество поддерживает эту инициативу. Автоматический контроль существенно повысит дисциплинированность водителей и проникновение ОСАГО в России. По оценкам, пока только 85-90% владельцев имеют полисы обязательного страхования.

«Водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы в поведении на дороге, что можно будет ожидать и в части оформления договоров ОСАГО, особенно касаемо «высокоаварийных» водителей, зачастую именно они пренебрегают обязанностями в части страхования своей автогражданской ответственности», - пояснил Уфимцев.

Кроме того, глава РСА подчеркнул, что в выигрыше окажутся законопослушные автовладельцы, так как появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией, а в ряде случаев обойтись без вызова сотрудников ГИБДД, воспользовавшись европротоколом. «При этом снизятся нагрузки на сотрудников дорожной полиции и суды. Проверка по камерам также позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, так как добросовестным владельцам транспортных средств не придется "доплачивать" за тех, кто ездит без полиса", - добавил Уфимцев.

Сейчас, по его словам, в рамках подготовки к проверкам власти усовершенствуют законодательную базу. «Обсуждается и готовится к внесению в Госдуму законопроект, определяющий количество допустимых штрафов, при фиксации фото и видеокамерами транспортного средства с отсутствующим действующим полисом ОСАГО, не более одного в сутки», – сообщил он.

Банкротство Lehman Brothers, или как один банк запустил мировой кризис

Сегодня, 15 сентября, ровно 17 лет, как обанкротился американский инвестиционный банк Lehman Brothers. Это стало крупнейшим крахом в истории Уолл-стрит и символом мирового финансового кризиса 2008 года. Время вспомнить уроки финансового кризиса.

Первопричиной кризиса стали рисковые ипотечные кредиты и сложные финансовые инструменты, созданные на их основе. Годы дешевых денег стимулировали банки выдавать займы, предоставлять дешевые потребительские кредиты и кредитовать клиентов с высоким уровнем риска. Потребители активно брали кредиты, используя заемные средства для покупки различных активов и, в частности, жилья. Это привело к постепенному формированию жилищного пузыря: цены на недвижимость росли стремительно и в итоге значительно превысили реальную стоимость домов, которые выступали залогом по кредитам. Согласно данным, доля рискованных ипотечных кредитов среди всех кредитов на покупку жилья увеличилась с 2,5% до почти 15% с конца 1990-х по 2004-2007 годы.

Рост такого кредитования подогревала практика секьюритизации. Банки не просто выдавали ипотеку — они объединяли сотни и тысячи таких займов вместе с другими видами потребительского долга, превращая их в облигации и продавая на рынках капитала. Эти инструменты получили название ипотечных ценных бумаг (Mortgage-Backed Securities, MBS). Покупая MBS, инвесторы — от хедж-фондов до пенсионных фондов — получали право на часть процентных выплат и возврат основного долга по включённым в них кредитам.

С июня 2004 по июнь 2006 года Федеральная резервная система США повысила ставку с 1,5% до 5,25%. Для миллионов заёмщиков с ипотекой на плавающей ставке это стало ударом: их платежи резко выросли, и число дефолтов начало стремительно расти. В то же время рынок жилья оказался перенасыщен, спрос ослаб, и цены на недвижимость пошли вниз. Проблемы быстро перекинулись на финансовые инструменты. Облигации MBS, основанные на низкокачественных ипотечных кредитах, начали терять стоимость. Это вызвало огромные убытки у банков, инвестиционных фондов и пенсионных систем, которые считали эти бумаги надежными вложениями. Так и начался кризис 2007-2008 года, а кульминацией кризиса стало 15 сентября 2008 года, когда американский инвестиционный банк Lehman Brothers объявил о банкротстве, активы которого на тот момент составляли $639 млрд.

Однако кризис стал и точкой перелома в финансовом мире. Чтобы остановить падение фондовых рынков, центральные банки начали массовые программы выкупа активов и снижали ставки до нуля. Правительства развернули пакеты поддержки экономики, например, в США запустили программу TARP (Troubled Asset Relief Program), благодаря которой в банковскую систему страны были вложены сотни миллиардов долларов. Впоследствии это стало началом новой эры сверхмягкой денежной политики и с 2008 года фондовые рынки существенно изменились: появились более строгие правила для банков, выросла роль риск-менеджмента и хеджирования.

Мировой финансовый кризис 2008 года стал болезненным уроком для всех участников экономики. Для политиков он показал необходимость более строгого регулирования финансовых рынков, системного надзора и механизмов предотвращения «эффекта домино». Для бизнеса кризис подчеркнул важность прозрачности, ответственного корпоративного управления и устойчивых моделей финансирования. Для инвесторов этот опыт стал напоминанием о ключевой роли диверсификации, управления рисками и критической оценке даже “Too Big To Fail” институтов.