Итак, Россия, Санкт-Петербург, середина XIX века. Скрип телег на проселочных дорогах постепенно заглушается грохотом паровозов, все гуще становится лес фабричных труб, вчерашние крепостные осваивают новый статус городских жителей.

А среди всего этого мельтешения — смеются и плачут, зарабатывают и теряют, спекулируют и инвестируют участники фондового рынка.

Этот материал мы подготовили совместно с Музеем Банка России

День инвестора

Утро — пора наилучшая, дабы за чашею кофея, вельми ароматного, котировки акций обозреть!

Для этого необходимо выписать специальную газету, например, “Журнал для акционеров” или “Биржевые ведомости”. Вот только информация там предыдущего дня, а какие настроения гуляют на бирже сегодня, вам предстоит узнать лично.

Проверьте часы и быстро допивайте кофе! Вы же не хотите платить штраф в 10 копеек за опоздание на биржу?

Заседания на бирже начинаются до обеда: в разные годы — между 11 и 12 часами дня, но рекомендуем прибыть чуть раньше — обычно биржевая публика собирается на ступенях уже за полчаса до открытия.

На чем изволите ехать? Варианты зависят от ваших биржевых успехов. Важные маклеры и удачливые спекулянты выстукивают на рысаках, скромные менялы тянутся на извозчиках с чахлыми лошадьми и бедными упряжками — “ваньках”, а кто-то и вовсе идет пешком. И вся эта куча-мала, обгоняя друг друга, мчится по Невскому.

Прибыв к зданию биржевому, на крыльце узрите вы море цилиндров, шляп и котелков, яко река людская, внутрь стекающаяся. Примкните к ним и, буде охота, чрез две ступени прыгайте — здесь к тому снисхождение имеют.

Внутри вас встречает огромный зал: купольное освещение, лепнина — такого не встретить в приложении любимого брокера.

Опытный биржевик по шуму и тону возгласов способен оценить настроение сегодняшнего дня, но сделок еще нет — публика ждет “биржевых тузов” — китов, как сказали бы сегодня. Именно они будут задавать направление нынешней торговле.

А вот и “тузы” — начинаем! Звонок и… начинается форменная неразбериха.

Живописнее всего обстановку на фондовой бирже того времени описал заметный биржевик той эпохи, “король биржевых спекулянтов” — Захар Жданов:

«Попробуйте зайти на нашу фондовую биржу, и вас сразу же поразит ее азартный характер. В товарном отделе несколько десятков солидных купцов, действительных коммерсантов, представителей фирм. Они тихо и спокойно толкуют о своих делах и через полчаса расходятся. Вы даже не подумаете, что здесь происходят миллионные сделки.

Но боже мой, что творится в фондовом отделе! Огромная толпа, человек в пятьсот, охваченная лихорадкой наживы, напряжением риска, мукой нерешительности, злобой упущенного момента, болью потерь, острым хватом жадности, с адом в душе сбилась в одну общую бесформенную массу, кричит, жестикулирует, кружится, как в бешеном водовороте, и гулко шумит, как гигантский рой пчел. Шум дикого водопада! Издали ничего разобрать нельзя. Надо врезаться в самую толпу. Жалеть боков и спины нечего. Ушей тоже. Если остановишься в этой сумятице, то, кажется, в 5 минут тебя изотрут в порошок. Все это орет, спорит, торгуется, предлагает, ищет. Потные лица, глаза горят. Почти все на «ты». Товар, цена, «даешь», «берешь», «дал», «взял» — вот все, что интересует в это время биржевика».

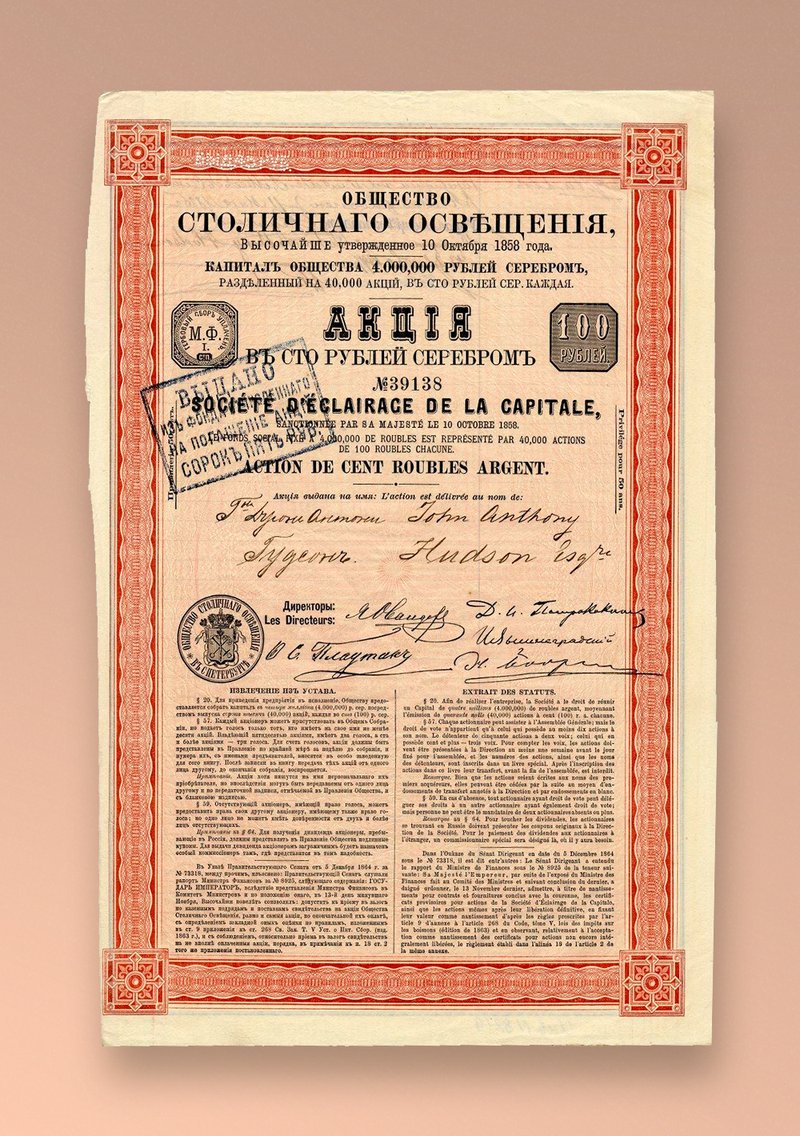

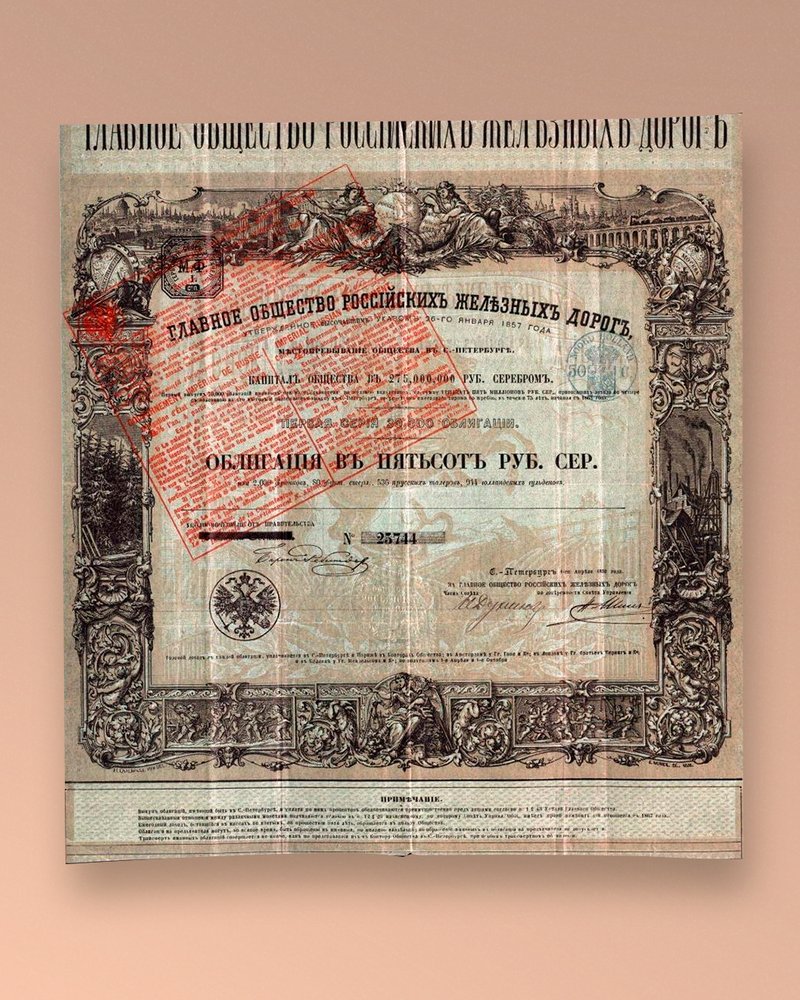

Не нужно терять времени — пора торговать! Во что изволите вкладываться? На дворе конец 1850-х, и в особом фаворе у спекулянтов — новомодные бумаги Главного общества российских железных дорог, основанного по указу императора Александра II для постройки в Российской империи первой сети железных дорог и последующей их эксплуатации. Бумаги, как мы понимаем, на тот момент — типичные акции роста: прибыль будет, но как-нибудь потом.

Обратите внимание на бумаги — это же настоящее произведение искусства! Не чета бездушной строчке с тикером акции в приложении брокера.

Среди других фаворитов на бирже — крупное пароходство “Кавказ и Меркурий”, “Золотое Руно” или “Сельский хозяин”.

Акции продавались лотами, как и сейчас, правда, в среднем — по 25 штук. Цены на бумаги устанавливались в самом первобытном варианте свободного рынка: биржевики кричали название бумаги и начинали сделку.

Из-за такого устройства торгов ценовые спреды могли сильно разниться не просто от биржи к бирже, но даже в зависимости от биржевого зала одной торговой площадки. Да, в разных частях биржи сделки по одним и тем же бумагам могли совершаться одновременно с разницей в 10 рублей. Кстати, средняя зарплата слесаря того периода составляла около 100 копеек в день. Как вам такой спред?

Изволите шортить или лонговать? Шкуру “быка” или “медведя” на Санкт-Петербургской бирже примерить нельзя — таких жаргонизмов еще и в помине нет. Названия — прямые, как стрела: играете на повышение — “повышатель”; ставите на понижение — “понижатель”; биржевик, заспекулировавшийся до банкротства, слыл “покойником”. Борьба повышателей и понижателей включала в себя все доступные средства: от ложных покупок и продаж на публику до слухов и клеветы. А поскольку торговля происходила в замкнутом пространстве, противоборство нередко перетекало в кулачный бой, и приходилось звать городовых.

Если вы определились с бумагами — пора оформлять сделку. Все сделки заключаются через маклеров — торговых посредников, у каждого из которых, как правило, была специализация на конкретных бумагах.

Посредники сводили покупателей и продавцов между собой и оформляли документы: цены сделок заносились в специальные книги, которые попадали в котировальный комитет, а оттуда — в биржевой бюллетень. Так и определялись актуальные котировки. Бывало, крупные биржевые игроки просили маклеров не вносить данные в книги, чтобы манипулировать ценами. Инсайдерская торговля, как мы видим, явление далеко не новое.

С другой стороны, маклеры были своего рода финансовыми консультантами. Через них биржевик средней руки мог узнавать о намерениях крупных игроков. Маклер узнавал мнение по такой сделке, например, у представителя банка и возвращался с ответом. Ценная информация!

Слышите звонок? До закрытия биржи остается 15 минут. Пора передавать маклерам последние поручения по операциям и заканчивать торги. В это же время устанавливаются окончательные цены дня. После второго звонка биржа официально закрывается, хотя здание еще не пустеет — маклеры и биржевики, имевшие право самостоятельно заключать сделки, начинают подавать записки о проведенных операциях.

С последним, третьим звонком биржу покидали “тузы” и другие крупные биржевики. Если вы не успели заключить жизненно важную сделку — есть еще 10 “льготных” минут, но торги в это время уже идут на других условиях. После этого срока начинается штрафное время — придется уплатить 1 рубль. И сбежать не получится: верхнюю одежду в гардеробе биржи не отдадут без талончика об уплате.

Обернитесь перед выходом из зала и увидите, как важные представители финансового мира убегают от биржевых курьеров, чтобы не платить штрафной рубль. Только громко не смейтесь — возможно, завтра на их месте будете вы.

Общее время торгов неоднократно менялось, но к концу XIX века закрепилось официально: с 10:30 часов утра до 12:30 часов дня.

Покидая здание биржи, можно увидеть “операции на перроне” — на крыльце заканчивают сделки те, кому не хватило тех самых 10 штрафных минут, а также лица, которым по тем или иным причинам вход на биржу закрыт.

Предлагаем вам перевести дух после бурной торговли в ресторане или, если торги прошли не очень удачно — хотя бы в кабаке. Ведь завтра по плану у вас новое интересное мероприятие — участие в первичном размещении.

Акции есть, денег нет

Утро. Кофий. Листаем “Биржевые ведомости” — пишут о распределении акций "Страхового от огня сообщества". Сегодня мы бы назвали эту процедуру IPO или первичным размещением.

Но вы уже не успели на раздачу! За возможность первым купить бумаги популярного бизнеса и урвать себе побольше акций, вам пришлось бы побороться.

Нет, это не метафора!

Желающие поучаствовать в размещении могли целую ночь дежурить у дверей конторы накануне продаж и при открытии дверей с остервенением и нетерпением валить внутрь, скупая заветные бумаги. За неимением возможности протиснуться назад, некоторые теряли сознание, а другие были вынуждены ретироваться через окно.

Соберетесь на “распределение акций” — удостоверьтесь, что кабинеты компании находятся не выше второго этажа!

Биржевое буйство в Санкт-Петербурге не ведало границ, но в конце 1858 года начался спад в российской торговле и промышленности. За экономическим спадом биржевые страсти поутихли. Ухудшала ситуацию и разразившаяся мировая паника. Так, в 1859 году живой интерес к бирже сменился безразличием, безразличие — застоем, застой — падением.

Котировки ценных бумаг пошли вниз. Акции стали оборачиваться сложнее и медленнее, а некоторые и вовсе перестали торговаться. Пошатнулись даже казавшиеся незыблемыми бумаги Главного общества российских железных дорог. Из источников мы знаем, что в 1858 году ее сторублевые облигации за короткое время падали со 100 до 96 рублей.

Рынок трясло. Это был настоящий кризис. Около 100 тысяч акций, заложенных в Государственном коммерческом банке, так и не были выкуплены. В 1860 году начались банкротства: прогорело сообщество Ловатского Старорусского железного завода, за ним последовали другие. Возник кризис, заставший петербургскую биржевую публику в уязвимом положении.

Вот как описывает этот момент «Вестник промышленности»:

«Петербургские капиталисты обменяли все свои миллионы кредитных билетов на сотни и тысячи других бумаг более крупных форматов, более красивых, подающих такие заманчивые и блестящие надежды; обменяли деньги и продолжают обменивать их на акции... В Петербурге у богачей нет больше денег, у них есть акции; деньги остались только у бедняков».

На этом безрадостном фоне биржевая лихорадка, казалось, отпустила петербуржцев. Однако — и современным инвесторам это ох как знакомо — через несколько лет рыночное помешательство на акциях нахлынуло с новой силой.

Облигации с крестьянским обеспечением

1861 год. Отмена крепостного права. Все так или иначе знают этот период истории России, однако мало кто смотрел на него через призму фондового рынка. Давайте взглянем.

В ту пору на пике популярности оказались долговые бумаги. Не совсем облигации, но что-то похожее на этот инструмент.

Работало это так. Вольным крестьянам полагался надел земли. Не бесплатный: крестьяне обязаны были в рассрочку заплатить государству за эту землю. Но и государство, в свою очередь, должно было заплатить помещикам, которым эта земля принадлежала. Разумеется, денег на то, чтобы сразу заплатить всем помещикам, не хватало. Для решения проблемы государством были выпущены выкупные свидетельства, которые приносили помещикам 5% от суммы долга каждый год до его полного погашения.

Были в ходу в то время и не менее интересные бумаги.

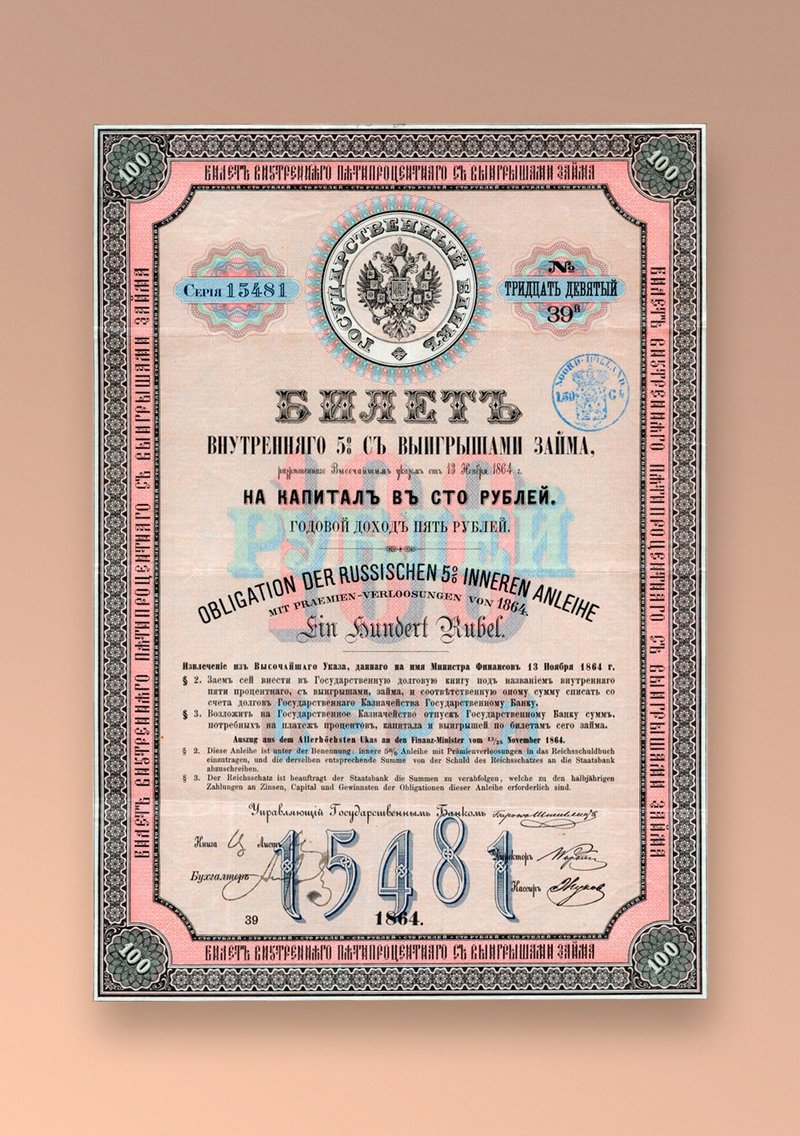

В 1864 году настоящим хитом среди населения стали выигрышные займы — этакие облигации и лотерейные билеты в одном флаконе. Каждый желающий мог приобрести облигацию номиналом 100 рублей с доходом 5% годовых — она становилась его билетом на участие в специальной лотерее.

Два раза в год Государственный банк устраивал тираж выигрышей. Два больших барабана наполняли бумажными трубочками с комбинациями цифр. Из первого барабана вынимали два листка — так узнавали выигрышную серию. Из второго — один, чтобы определить номер счастливого билета. Победитель получал 200 тысяч рублей, обладатель второй удачной облигации претендовал на 75 тысяч. Всего за один тираж разыгрывалось 300 денежных призов на общую сумму в 600 тысяч. Результаты печатали в газетах, гарантируя владельцам облигаций увлекательное утреннее чтение за завтраком.

Даже Премудрый пискарь Салтыкова-Щедрина мечтал о выигрышном займе:

«Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щуренок поблизости был! Ведь он бы его из норы-то вытащил!»

Популярность облигаций резко возросла: все больше желающих вступало в большую игру. Чем ближе был срок погашения займа — тем выше становилась его рыночная цена. Чем меньше участников с непогашенными облигациями — тем выше шансы на выигрыш.

Лишь к концу 1860-х в моду вернулись акции. Большинство российских предприятий к этому времени уверенно чувствовали себя на рынке, и их дела шли неплохо. Главной отраслью на бирже вновь стали железные дороги, бумаги которых давали хорошую доходность в 1867–1868 годах и обещали еще больше прибыли в будущем. Спрос на железнодорожные бумаги превышал предложение, разгоняя цены.

К 1869 году биржевая горячка с новой силой охватила Петербург. Да что там Петербург — всю Россию! Торговали вовсю уже и в Москве, и в Одессе — азарт принимал все большие размеры.

Управляющий Госбанком Российской империи Евгений Иванович Ламанский вспоминал:

“Дух спекуляции охватил... всю Россию. Все главные города увлеклись биржевой игрой до нездоровых размеров... Финансовую и денежную Россию нельзя было узнать. Весь народ, даже неграмотный, усвоил себе понятие о процентных бумагах, свободно обращающихся на биржах, о разных акциях, облигациях и т. д.”

Описания других очевидцев той эпохи лишь подтверждают слова Ламанского:

“Одушевление, с которым производились обороты бумажных ценностей, охватившее все классы общества, распространилось подобно заразной эпидемии... Даже прекрасный пол не оставался чужд разгоревшемуся спекулятивному настроению и, со свойственной ему энергией, преодолев десятичные дроби, пускался в биржевую игру”.

Дореволюционный премаркет

Бумаги железнодорожников становились дороже день ото дня. Кредитные организации и учреждения начали расширять кредитную линию насколько это возможно, выдавая большие займы под любые бумаги. Так, Петербургское общество взаимного кредита выдавало под залог новых акций 50% их стоимости, а по отдельным бумагам — и все 90%.

Как во времена любого ажиотажа в финансовой сфере, появились и “неофициальные” биржи. В Петербурге, в одной из лучших гостиниц того времени — “Демут”, самоорганизовался “сепаратистский” фондовый рынок. Весомые биржевики в количестве 104 человек учредили собрания для установления “правильных” цен еще до открытия биржи. Таким образом, они пытались сгладить потери, которые получали из-за резких колебаний на открытии.

Стало быть, “утренние” торги и “премаркет” были известны еще тогда.

Постепенно характер биржевых собраний изменился. “Демут” стал местом для азартной и спекулятивной игры, в которой участвовали самые отъявленные спекулянты. Слои общества были самые разнообразные: военные, члены судебного ведомства, адвокаты. Контингент в Демутовом отеле, попивая игристое, гнал котировки бумаг вверх без всякого разбора. Цены на такой самобытной бирже записывали просто на доске.

Август 1869 года застал биржу врасплох: Петербургское общество взаимного кредита повысило дисконт по ссудам под залог ценных бумаг с 5 до 6% и заявило о прекращении ссуд сроком на шесть месяцев — в учреждении не осталось свободных денег. Более того, в Государственном банке, служившем постоянным денежным источником для общества взаимного кредита, также не оказалось свободных денег. Проценты по ссудам поползли вверх, и биржевая торговля акциями остановилась.

Демутовцы, чтобы не допустить краха, начинали торговать на понижение. Более широкая публика последовала их примеру — и котировки полетели вниз. Биржевая паника Петербурга перекинулась и на Москву, охватывая биржевиков и причастных подобно пожару. В октябре 1869 года петербургские биржи были наводнены акциями Московско-Рязанской и Орловско-Витебской железных дорог, которые никто не хотел покупать. А ведь еще пару месяцев назад их никто не хотел продавать.

Это событие и запомнилось как один из первых биржевых кризисов России, который можно было расценивать как “совершеннолетие отечественной биржи”. Правда, этот “праздник” на пару десятков лет отбил у россиян желание инвестировать.

Последние сделки Империи

Увлечение биржей вновь захватило Россию в середине 1890-х годов. Промышленный подъем на этот раз охарактеризовался не только усиленным строительством железных дорог. Рост отмечался и в сферах металлургии, и в нефтяной промышленности. Свободные капиталы от выкупа частных железных дорог и конверсии займов, а также доступность банковского кредита спровоцировали очередной биржевой бум. Широкая публика, включая чиновников, генералов, дам и мелких биржевиков, массово вовлеклась в спекуляции, надеясь на быструю прибыль.

Известный репортер Александр Рафаилович Кугель писал:

“Все играли, и стар, и млад, и юноша в семнадцать лет, и старик с седой головой. Дамы — в особенности, генералы — преимущественно”.

Если бы вы решили активно торговать в это время, зданием одной биржи уже не обойтись. После закрытия официальной биржи открывалась биржа неофициальная. И чтобы не выпадать из водоворота торговли, активному трейдеру того времени необходимо было побывать на ней.

Располагалась биржа на Милютинском ряду с прилегающим к нему Невским проспектом и состояла из нескольких контор. В народе это место по непонятной даже современникам причине звалось “американкой” и функционировало с 3 часов дня до 6–7 часов вечера. Именно здесь проходила вся биржевая игра, которая завтра будет только реализовываться в стенах биржи.

Боитесь, что на серьезную игру не хватит капитала? Не переживайте, нынче торговые плечи развернулись во всю ширь, и имя им — онкольные кредиты. Банки выдавали ссуды, требуя от заемщика внести лишь часть стоимости ценных бумаг — обычно 25–30%, а в мелких банкирских конторах — до 15%. Например, на 150 рублей собственных средств можно было получить кредит под бумаги на 600 рублей. Это позволяло игрокам воротить крупными суммами при скромных личных капиталах. Не бойтесь косых взглядов — так теперь делают все.

Ссуда не имела фиксированного срока — ее можно было погасить или продлить в зависимости от ситуации на рынке. Обеспечение (залог) можно было увеличивать или уменьшать, подстраиваясь под колебания курсов.

Биржевая игра развернулась везде, куда бы вы ни поехали — Варшава, Киев, Харьков — все города уже поддерживают постоянную телеграфную связь с Петербургской биржей и столичными банками. В провинции биржами стали отделения мелких банков. В ход шли даже кондитерские, сделки в которых иногда обставлялись на суммы большие, чем утренние торги на настоящей бирже! Что будете заказывать: кофе, круассан, акции металлургов?

Русский экономист той эпохи Михаил Иванович Туган-Барановский писал:

«Страсть к биржевой игре охватила обширные круги общества; некоторые модные рестораны гостеприимно открыли свои двери для биржевых игроков, для которых на официальной бирже не находилось места».

Профессиональные биржевики прекрасно знали обо всех этих “мелких биржах” и регулярно пользовались наивностью простофиль, которых в наше время назвали бы “хомяками”.

Закупить мешок дрянных акций умирающей компании, пустить слух через газеты, что акции вот-вот вырастут, а затем всучить бумаги простофилям на “внебиржевом рынке” по завышенным ценам — в то время было обычной практикой. Да-да, стратегию pump and dump использовали еще до того, как она стала мейнстримом. И называли ее тогда по-другому: “очищение желудков” или “высекание публики”.

Впрочем, учитывая отсутствие централизованных надзорных органов и стройной законодательной базы, было бы удивительно, если бы богачи Империи до такого не додумались.

Само собой, после такого масштабирования и притока огромного объема нового капитала должен был случиться обвал. И он случился! Во второй половине 1895 года биржевая гонка достигла апогея, и в один день котировки поползли вниз.

Помните про онкольные кредиты? Само собой, банки начали требовать дополнительных взносов по ним. Только вот свободных денег у большинства дельцов не было — все были заняты в спекуляциях. Банки начали распродавать заложенные бумаги, что еще больше обвалило цены.

Министерство финансов Империи уже тогда критиковало спекуляции как «нездоровое возбуждение», но жаждущим легких денег гражданам было не до благоразумия. Летом 1899 года биржевые операции попадают в этакий штиль или мертвую точку. На бюллетенях того времени можно было прочитать: “Твердо, но тихо”. Твердо — никто не продает, тихо — никто не покупает.

Ползучий и тягучий кризис утягивал котировки акций вниз, забирая с собой не только мелких биржевиков, но и разоряя крупных капиталистов — миллионеров Дервиза, Мамонтова, харьковского банкира Алчевского. В плачевном положении оказались банки, чьи портфели были переполнены подешевевшими ценными бумагами.

Очередные потрясения отпугнули широкую публику от биржи, и люди стали выходить из биржевой горячки. Крах 1899–1901 годов продемонстрировал цикличность биржевых увлечений и уязвимость неопытных инвесторов, ставших главными жертвами манипуляций профессиональных игроков и кредитных учреждений.

Если вам кажется, что описанная биржевая жизнь была не очень уж и серьезной, дилетантской и малоинтересной — это будет лишь отчасти правдой. Возможно, объемы торгов в Российской империи были ниже, чем, скажем, в США, зато доходности — выше.

Следующий виток интереса к бирже возникнет в XX веке. Краткие всплески были после русско-японской войны, необъяснимый рост случился в 1910 году. Однако это была лишь бледная тень прежнего биржевого величия, когда фондовый рынок будоражил умы всех и каждого.

А еще через несколько лет – по понятным причинам – российский фондовый рынок закончился как явление, исчезнув более чем на 70 лет.

И кто знает, на каком уровне сегодня бы находился индекс Мосбиржи, если бы история пошла по другому пути...

в удобном формате

- Спасибо, очень интересно 🧐